Inhalt des Artikels:

- Der Westen und Polen 1939

- Schlacht von Dünkirchen 1940

- Schlacht um Moskau 1941

- Schlacht um Midway 1942

- Schlacht im Atlantik 1942/43

- Schlacht von Stalingrad 1942/43

- Schlacht bei Kursk 1943

- Alliierte Invasion in der Normandie 1944

- Ardennenoffensive 1944/45

Der Westen und Polen 1939

Mit dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen am 1. September 1939 beginnt der Zweite Weltkrieg. Frankreich und Großbritannien erklären dem Deutschen Reich am 3. September den Krieg. Sie kommen damit pro forma ihren Garantieverpflichtungen nach, die polnische Unabhängigkeit bei einem deutschen Angriff militärisch zu verteidigen. Die strategischen Planungen der Briten und Franzosen sehen in der Annahme eigener Unterlegenheit zu Land und in der Luft zunächst nur einen See- und Wirtschaftskrieg vor.

Französische Soldaten speisen während des "Sitzkrieges" 1939/40 in ihrem Wachlokal. Serviert wird Suppe, Fleisch, Camembert und Dessert.Bildrechte: IMAGO / Gemini-Kollektion

Französische Soldaten speisen während des "Sitzkrieges" 1939/40 in ihrem Wachlokal. Serviert wird Suppe, Fleisch, Camembert und Dessert.Bildrechte: IMAGO / Gemini-KollektionZwar stoßen französische Truppen in der Saar-Offensive acht Kilometer auf deutsches Gebiet vor. Doch zu einer im Beistandsabkommen mit Polen zugesagten Großoffensive kommt es nicht. Auch eine alliierte Luftoffensive bleibt aus, weil Frankreich Gegenschläge der deutschen Luftwaffe fürchtet. Ohne ernste Bedrohung im Westen kann sich Deutschland auf eine schnelle Niederringung Polens konzentrieren. In Polen wird bis heute vom "Verrat des Westens" gesprochen. Zwar ist ungewiss, wie genau der Kriegsverlauf durch eine britisch-französische Großoffensive 1939 beeinflusst worden wäre. Militärisch und politisch hätte sie aber weitreichende Folgen gehabt. Die Tatsache, dass die Wehrmacht keine starken Truppenkontingente an die Westfront verlegen muss, trägt zum schnellen Sieg über Polen bei. Auch der Einmarsch der Sowjetunion in Ostpolen am 17. September hätte bei einem alliierten Vorstoß nach Westdeutschland vermutlich nicht stattgefunden.

Schlacht von Dünkirchen 1940

Am 10. Mai 1940 tritt das deutsche Westheer zum Angriff auf Frankreich an. Starke Panzer- und motorisierte Verbände stoßen durch die Ardennen und über die Maas durch Nordfrankreich. Am 20. Mai erreichen die deutschen Panzerspitzen den Ärmelkanal. 1,2 Millionen Franzosen, Briten und Belgier sind in Belgisch- und Französisch-Flandern eingeschlossen. Der harte Kern mit dem britischen Expeditionskorps zieht sich auf die Hafenstadt Dünkirchen zurück. Die deutschen Panzertruppen-Kommandeure wollen ihren Angriffsschwung nutzen, um den Gegner vollständig zu vernichten. Doch der Oberbefehlshaber der Heeresgruppe A, Gerd von Rundstedt, fürchtet den Kampf in schwierigem Gelände und lässt die Panzer am 24. Mai zum Aufschluss der Infanterie anhalten.

Britische Truppen bei der Evakuierung von Dünkirchen, Ende Mai oder Anfang Juni 1940.Bildrechte: IMAGO / piemagsHeeres-Generalstabschef Franz Halder will den Haltebefehl konterkarieren, wird jedoch von Wehrmacht-Oberbefehlshaber Adolf Hitler zurückgepfiffen. Erst am 27. Mai rollen die deutschen Panzer wieder an. Doch da ist es zu spät, um das nun zur Festung ausgebaute Dünkirchen im Sturm zu nehmen. 123.000 Franzosen und 198.000 Briten können mit Schiffen und Booten über den Kanal nach England gerettet werden. Britische und deutsche Historiker argumentieren, dass ein Verlust der gesamten in Dünkirchen versammelten britischen Berufsarmee die Kriegsfähigkeit Großbritanniens entscheidend beeinträchtigt und auch die Ausbildung neuer Truppen unmöglich gemacht hätte. Außerdem hätte dies das politische Ende des unbeugsamen Kriegspremiers Winston Churchill bedeutet. "Das 'Wunder von Dünkirchen' schuf die Voraussetzung dafür, dass Großbritannien den Kampf gegen Deutschland allein fortsetzen konnte", bilanziert der Militärhistoriker Rolf-Dieter Müller: "Dies war zweifellos ein Wendepunkt des europäischen Krieges, der gar nicht überschätzt werden kann."

Schlacht um Moskau 1941

Am 22. Juni 1941 überfällt die Wehrmacht die Sowjetunion. In gewaltigen Kesselschlachten nehmen ihre Armeen und Panzergruppen Millionen sowjetische Soldaten gefangen. Heeres-Generalstabschef Halder will Ende August die Masse der Roten Armee vor Moskau großräumig umfassen und in einer feldzugentscheidenden "letzten Schlacht" vernichten. Hitler befiehlt jedoch, zuerst die wirtschaftlich wichtige Ukraine einzunehmen. Erst Ende September erfolgt der deutsche Vorstoß auf Moskau. Trotz anfänglicher Erfolge bleibt die Offensive in Herbstschlamm und Eiswinter liegen.

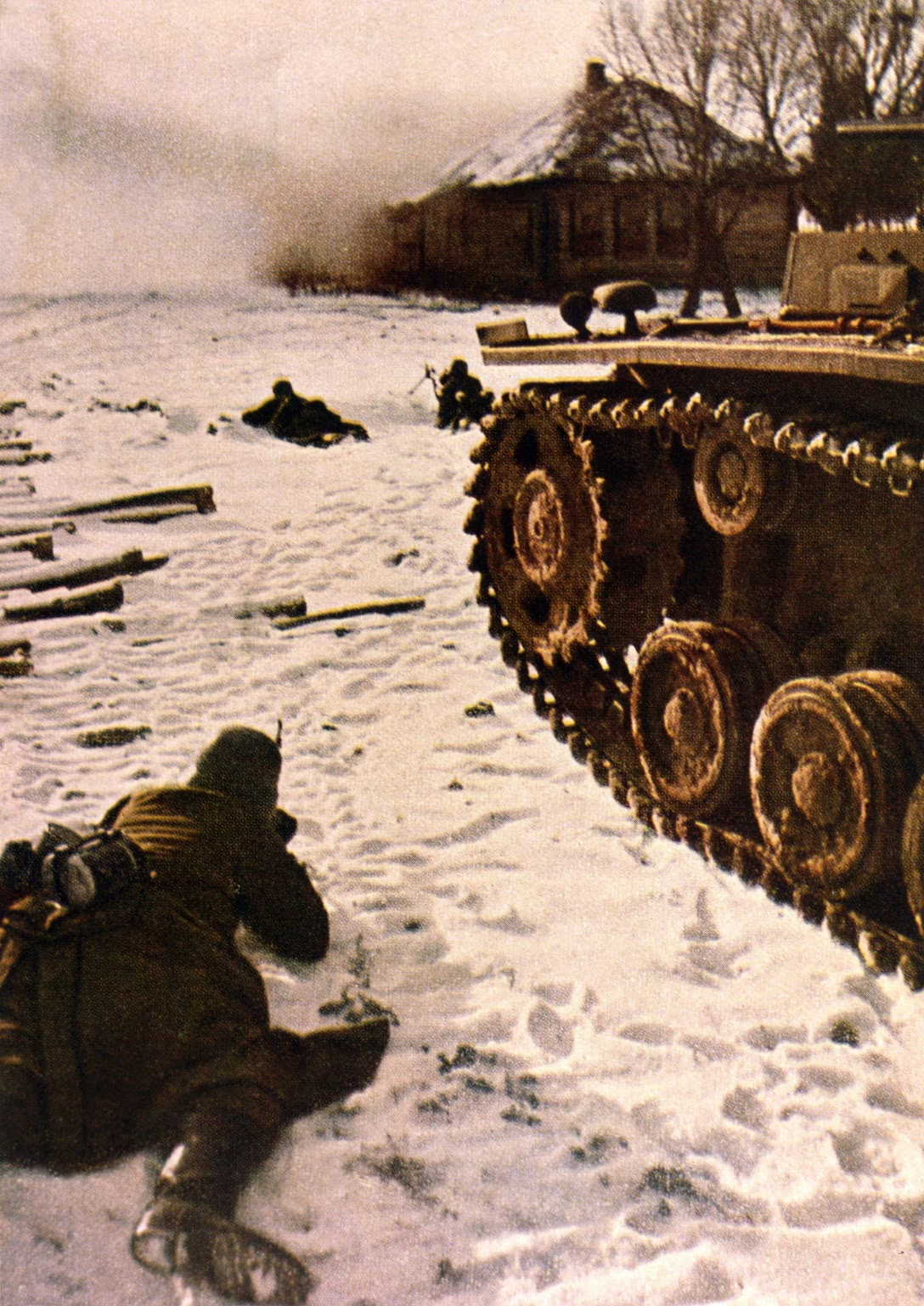

Deutsche Soldaten und Panzer in der Schlacht um Moskau, Dezember 1941.Bildrechte: IMAGO / United Archives

Deutsche Soldaten und Panzer in der Schlacht um Moskau, Dezember 1941.Bildrechte: IMAGO / United ArchivesDie ausgelaugten und nicht für den Winterkampf gerüsteten deutschen Verbände werden im Dezember vor Moskau durch frische sowjetische Divisionen gestoppt und bis zu 300 Kilometer zurückgeworfen. Zu den 713.000 verlorenen Soldaten von Juni bis November 1941 kommen im Dezember und Januar noch einmal 170.000 hinzu. Verlustzahlen, die die Wehrmacht nicht mehr vollständig kompensieren kann. Zwar bleibt Hitler und seinen Generalen eine totale Katastrophe vor Moskau erspart. Den Nimbus der Unbesiegbarkeit hat die deutsche Wehrmacht jedoch endgültig verloren. Strategisch ist der Krieg für Deutschland – wenn nicht schon mit dem Überfall auf die Sowjetunion – so doch spätestens mit der Niederlage vor Moskau verloren. Erst recht, nachdem Hitler als Reaktion auf den japanischen Überfall auf Pearl Harbour am 11. Dezember 1941 auch den USA den Krieg erklärt ("Kriegswende 1941").

Schlacht um Midway 1942

Mit dem Überfall auf die US-Pazifikflotte in Pearl Harbor/Hawaii am 7. Dezember 1941 beginnt der Siegeslauf von Deutschlands Verbündetem Japan im Indopazifik. Die japanischen Streitkräfte erobern weite Teile Ostchinas und Französisch-Indochina, marschieren in Thailand ein, entreißen den Briten Hongkong, Malaysia, Singapur und Burma, nehmen den US-Amerikanern die Philippinen weg und bringen Niederländisch-Indien unter ihre Kontrolle. Durch ihr Ausgreifen auf die Gilbertinseln, das Bismarck-Archipel und die Salomonen-Insel Bougainville bedrohen die Japaner den Seeweg von Hawaii nach Australien. Durch die Einnahme der östlichen Salomonen, Neukaledoniens, der Fidschi-Inseln und Samoas soll die Verbindung endgültig beherrscht werden. Im Korallenmeer südwestlich der Salomonen kann die US Navy die Japaner jedoch Anfang Mai erstmals zum Abbruch einer Schlacht zwingen.

Brennender japanischer Flugzeugträger Hiryu in der Schlacht um Midway, 4. Juni 1942.Bildrechte: IMAGO / AGB Photo

Brennender japanischer Flugzeugträger Hiryu in der Schlacht um Midway, 4. Juni 1942.Bildrechte: IMAGO / AGB PhotoEinen Monat später will die Kaiserlich Japanische Marine den USA mit einer Landungsoperation die 2.400 Kilometer westlich von Hawaii gelegenen Midwayinseln entreißen. Die Amerikaner werden durch entschlüsselte Funksprüche gewarnt. Am 4. Juni 1941 fährt das Gros der japanischen Flotte vor Midway auf. Wegen heftiger Gegenwehr auf dem Archipel lässt der Chef der japanischen Trägerflotte die Torpedo-Bomber auf Bomben umrüsten. Als plötzlich die US-Flotte auftaucht, sind die Japaner nicht in der Lage, sich gegen die US-Träger mit Torpedo-Angriffen zu wehren. Drei japanische Träger werden innerhalb von Minuten durch US-Torpedo-Flugzeuge zerstört. Ein vierter Träger wird im Seeluftgefecht mit drei US-Trägern ebenfalls versenkt, wobei auch ein US-Schiff untergeht. In ihrer ersten Niederlage im Pazifik verlieren die Japaner nicht nur vier moderne Flugzeugträger, sondern auch die Elite ihrer Marineflieger. Davon werden sie sich nie wieder erholen. Midway ist die Wende im Pazifikkrieg. Ab hier geht es für Japan nur noch zurück.

Schlacht im Atlantik 1942/43

Der britische Kriegspremier Winston Churchill schreibt nach dem Zweiten Weltkrieg in seinen Memoiren, die einzige Sache, die ihm während des Krieges wirklich Furcht eingeflößt habe, sei die "U-Boot-Gefahr" gewesen. Am größten ist die Gefahr, die deutsche U-Boote in der Schlacht im Atlantik für die alliierte Handelsschifffahrt darstellen, von 1942 bis März 1943. 1942 versenken deutsche U-Boote 6,1 Millionen Bruttoregistertonnen alliierten Schiffsraumes. Das ist mehr als die Alliierten an neuen Schiffen bauen können. Der Nachschub für die britische Kriegführung ist damit ernsthaft gefährdet. Bis März 1943 halten die großen deutschen Versenkungserfolge an. Gründe sind die wachsende Zahl deutscher Frontboote, die perfektionierte Rudeltaktik und der Ausfall der britischen Ultra-Aufklärung, die 1941 den deutschen Marine-Funkschlüssel geknackt hatte.

Ein alliierter Frachter sinkt im Atlantik nach Torpedo-Treffer eines deutschen U-Boots.Bildrechte: imago/United Archives International

Ein alliierter Frachter sinkt im Atlantik nach Torpedo-Treffer eines deutschen U-Boots.Bildrechte: imago/United Archives InternationalAb Ende März werden die deutschen Jäger dann selbst zu Gejagten. Die Alliierten verbessern die Luftsicherung ihrer Konvois und bilden spezielle U-Jagdgruppen mit immer besseren Ortungsmitteln. Die bisherigen deutschen U-Boot-Typen VII und IX, die eigentlich nur Tauchboote sind, können sich den zunehmenden Gefahren kaum noch entziehen. Allein im Mai 1943 werden 41 U-Boote der Kriegsmarine versenkt, bis Jahresende sind es 287. Nun rächt sich, dass die Entwicklung echter Unterseeboote, die dank verbesserter Akkus und Teleskopschnorchel lang und schnell tauchen können, zu lange verzögert wurde. Erst gegen Kriegsende kommen die modernen U-Boot-Typen XXI und XXIII an die Front. Doch da ist die Schlacht im Atlantik für Deutschland längst verloren.

Schlacht von Stalingrad 1942/43

Entgegen den ursprünglichen Plänen der deutschen Sommeroffensive 1942 entscheidet Adolf Hitler Anfang Juli, die mit dem "Unternehmen Blau" betraute Heeresgruppe Süd aufzuspalten. Der ursprünglich zeitlich gestaffelt geplante Vorstoß zur Wolga bei Stalingrad und danach in den Kaukasus soll nun parallel erfolgen, was die knappen deutschen Kräfte zusätzlich überdehnt. Die neue Heeresgruppe A soll die Ölquellen des Kaukasus erobern, während die Heeresgruppe B mit der 6. Armee und 4. Panzerarmee zeitgleich die Wolga bei Stalingrad erreichen soll.

Deutscher Infanterie-Trupp vor dem Sturm auf ein Lagerhaus in Stalingrad, Spätsommer 1942.Bildrechte: IMAGO / United Archives International

Deutscher Infanterie-Trupp vor dem Sturm auf ein Lagerhaus in Stalingrad, Spätsommer 1942.Bildrechte: IMAGO / United Archives InternationalEnde November 1942 kontrolliert die 6. Armee nach schweren und verlustreichen Kämpfen neun Zehntel von Stalingrad, als überlegene sowjetische Kräfte die von rumänischen Truppen besetzten Flanken der 6. Armee durchbrechen und 230.000 deutsche und verbündete Soldaten einschließen. Hitler verbietet einen Ausbruch aus dem Stalingrader Kessel und weiht die 6. Armee damit dem Untergang. Stalingrad ist der psychologische Wendepunkt des Krieges. Die Rote Armee beweist erstmals, dass sie die Wehrmacht in großangelegten Kesselschlachten vernichtend schlagen kann. Das stärkt die Kampfmoral und das Selbstvertrauen der sowjetischen Soldaten. Zudem hebt der Sieg das Ansehen der Sowjetunion bei ihren westlichen Verbündeten. Die ultimative Entscheidungsschlacht des Zweiten Weltkriegs ist Stalingrad aber nicht. Die Entscheidung über Sieg oder Niederlage ist zu dem Zeitpunkt längst gefallen. Zudem können die Sowjets ihren Sieg bei Stalingrad nicht zu einem umfassenden operativen Erfolg, sprich zur Vernichtung des deutschen Südflügels ausweiten.

Schlacht bei Kursk 1943

Nach dem Verlust von Stalingrad gelingt es der Wehrmacht im Winter 1943, die sowjetische Offensive zur Vernichtung des Südflügels der deutschen Ostfront abzuwehren und die Front zu stabilisieren. Bei Kursk in Westrussland ragt seit den Winterkämpfen ein sowjetischer Frontbogen weit in das von den Deutschen besetzte Gebiet hinein. Acht Armeen hat die Rote Armee hier konzentriert. Hitler und seine Generale wissen, dass die deutschen Kräfte für einen weiteren Feldzug wie 1941 oder 1942 nicht mehr ausreichen.

Deutsche Panzer in der Schlacht bei Kursk im Juli 1943.Bildrechte: IMAGO/TT

Deutsche Panzer in der Schlacht bei Kursk im Juli 1943.Bildrechte: IMAGO/TTMit einer begrenzten Großoffensive zur Abschneidung des Kursker Bogens und der Vernichtung der dortigen Feindkräfte wollen sie im Sommer 1943 noch einmal einen großen Sieg über die Rote Armee erzwingen. "Die besten Verbände, die besten Waffen" sollen den Erfolg des am 5. Juli beginnenden Unternehmens "Zitadelle" garantieren. Knapp 800.000 Soldaten mit 2.500 Panzern und Sturmgeschützen bietet die Wehrmacht in der größten Panzerschlacht der Geschichte noch einmal auf. Doch die Sowjets haben den Kursker Frontbogen mit einem tiefgestaffelten Verteidigungssystem zur Festung ausgebaut. Sie halten der letzten deutschen Großoffensive an der Ostfront stand und gehen ihrerseits zur Gegenoffensive über, die mit der Rückeroberung von Charkow endet. In der deutschen Militärgeschichtsschreibung gilt Kursk als der strategische Wendepunkt des Krieges im Osten, bei dem die Wehrmacht endgültig die Initiative auf diesem Kriegsschauplatz verliert.

Alliierte Invasion in der Normandie 1944

Der gängigen Nachkriegsperspektive zufolge ist der Zweite Weltkrieg spätestens mit der "Kriegswende 1941" vor Moskau und Hitlers Kriegserklärung an die USA für Deutschland strategisch verloren. Aus der Sicht damaliger Protagonisten fällt die Entscheidung des Krieges hingegen erst mit der alliierten Invasion 1944. Nach Ansicht des Marinehistorikers Michael Salewski betrachten sowohl Hitler und sein militärisches Umfeld als auch die deutsche Bevölkerung eine Abwehr der erwarteten Landung in Nordfrankreich als "Schlüssel zum Endsieg". Demnach geht Hitler im Vorfeld davon aus, mit einem Sieg in der Invasionsschlacht Briten und US-Amerikaner aus dem Krieg zu werfen und 30 Divisionen für die Ostfront freizubekommen.

Landungsschiffe bringen Truppen und Material an den freigekämpften "Omaha"-Landungskopf, Juni 1944.Bildrechte: IMAGO / United Archives International

Landungsschiffe bringen Truppen und Material an den freigekämpften "Omaha"-Landungskopf, Juni 1944.Bildrechte: IMAGO / United Archives InternationalLaut dem Militärhistoriker Rolf-Dieter Müller sind die Risiken der alliierten Invasion am 6. Juni 1944 in der Tat beträchtlich. Ihr Scheitern, "hätte den Verlauf des Zweiten Weltkriegs zweifellos stärker beeinflusst als jede beliebige Schlacht an der Ostfront". Auch der britische Kriegspremier Winston Churchill sieht der Operation "Overlord", so der Deckname der Normandie-Landung, nach zeitgenössischen Berichten und späteren Erinnerungen skeptisch entgegen. Der Oberbefehlshaber der alliierten Expeditionsstreitkräfte, Dwight D. Eisenhower, schreibt später, bei einem Misserfolg der Invasion hätten "verhängnisvolle Folgen" für das weitere militärische Vorgehen, die Kampfmoral und Entschlossenheit der Alliierten gedroht. Selbst einen "Sonderfrieden" Russlands mit dem Deutschen Reich wollte Eisenhower für den Fall eines Scheiterns der Invasion nicht ausschließen.

Ardennenoffensive 1944/45

Nach der Niederlage in der Invasionsschlacht im Sommer 1944 und dem verlustreichen Rückzug aus Frankreich gelingt es der deutschen Militärführung im Herbst, das Westheer zu retten und die Front zu stabilisieren. Bereits im September plant Hitler eine neue Offensive im Westen. Er will durch die Ardennen und über die Maas zur Nordsee vorstoßen, den wichtigen Nachschubhafen Antwerpen zurückgewinnen und 30 alliierte Divisionen in Südholland und Nordbelgien einschließen und vernichten. Der "Führer" hofft so, Briten und US-Amerikaner aus der "unnatürlichen Koalition" mit den Sowjets herauszubrechen.

20 deutsche Divisionen mit 200.000 Mann und 600 Panzern treten am 16. Dezember 1944 in den Ardennen zum Angriff an. Die Überraschung gelingt. Bis zu 60 Kilometer stoßen die deutschen Panzerdivisionen vor. Doch dann geht ihnen der Sprit aus. Als bei aufklarendem Wetter zu Weihnachten die alliierten Kampfflugzeuge in die Kämpfe eingreifen und die Alliierten zu Panzergegenstößen ansetzen, ziehen sich die Deutschen bis Ende Januar 1945 zurück. Mit Hitlers Ardennenoffensive ist auch die letzte deutsche Großoffensive gescheitert. 68.000 Mann und hunderte Panzer gehen verloren. Sie und die zum Kampf um Westungarn verlegte 6. SS-Panzerarmee fehlen an der Weichselfront. Dort setzt die Rote Armee in der zweiten Januarhälfte zum Durchbruch nach Ostpreußen, Vorpommern und Schlesien an. Die Operation leitet das letzte Kapitel im Endkampf um das Deutsche Reich ein, das in der Schlacht um Berlin ein blutiges Finale erlebt.

Literaturhinweise

- Beevor, Antony: Die Ardennenoffensive 1944. Hitlers letzte Schlacht im Westen, München 2019.

- Böhler, Jochen: Der Überfall. Deutschlands Krieg gegen Polen, Frankfurt am Main 2009.

- Diedrich, Torsten: Stalingrad 1942/43. Hrsg. vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, Ditzingen 2018.

- Frieser, Karl-Heinz: Blitzkrieg-Legende. Der Westfeldzug 1940, Berlin 2021.

- Ders.: Die deutschen Blitzkriege. Operativer Triumph - strategische Tragödie, in: Die Wehrmacht. Mythos und Realität. Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamts von Rolf-Dieter Müller und Hans-Erich Volkmann, München 1999, S. 182-196.

- Gruchmann, Lothar: Der Zweite Weltkrieg, München 1990.

- Hartmann, Christian: Unternehmen Barbarossa. Der deutsche Krieg im Osten 1941-1945, München 2011.

- Kehrig, Manfred: Die 6. Armee im Kessel von Stalingrad. In: Stalingrad. Ereignis - Wirkung - Symbol. Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes hrsg. von Jürgen Förster, München 1992, S. 76-110.

- Müller, Rolf-Dieter: Der letzte deutsche Krieg 1939-1945, Stuttgart 2002.

- Pöhlmann, Markus: Der Panzer und die Mechanisierung des Krieges. Eine deutsche Geschichte 1890 bis 1945, Paderborn 2016.

- Rahn, Werner: Der Seekrieg im Atlantik und Nordmeer. In: Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, Band 6. Der Globale Krieg, Hrsg. Vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt, Stuttgart 1990.

- Rohde, Horst: Hitlers erster Blitzkrieg und seine Auswirkungen auf Nordosteuropa. In: Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, Band 2. Die Errichtung der Hegemonie auf dem europäischen Kontinent. Hrsg. Vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt, Stuttgart 1979, S. 79-156.

- Rohwer, Jürgen: Geleitzugschlachten im März 1943, Stuttgart 1975.

- Salewski, Michael: Die Abwehr der Invasion als Schlüssel zum "Endsieg"? In: Die Wehrmacht Mythos und Realität. Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamts hrsg. von Rolf-Dieter Müller und Hans-Erich Volkmann, München 1999, S. 220-223.

- Stegemann, Bernd: Politik und Kriegführung in der ersten Phase der deutschen Initiative. In: Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, Band 2. Die Errichtung der Hegemonie auf dem europäischen Kontinent. Hrsg. Vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt, Stuttgart 1979, S. 13-39.

- Töppel, Roman: Kursk 1943. Die größte Schlacht des Zweiten Weltkrieges, Paderborn 2017.

- Ueberschär, Gerd R.: Stalingrad - eine Schlacht des Zweiten Weltkriegs, in: Stalingrad. Mythos und Wirklichkeit einer Schlacht. Hrsg. von Wolfram Wette und Gerd R. Ueberschär, Frankfurt am Main 1992, S. 18-42.

- Umbreit, Hans: Der Kampf um die Vormachtstellung in Europa. In: Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, Bd. 2. Die Errichtung der Hegemonie auf dem europäischen Kontinent. Hrsg. Vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt, Stuttgart 1979, S. 235-327.

- Vogel, Detlef: Deutsche und alliierte Kriegführung im Westen, in: Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, Bd. 7. Das Deutsche Reich in der Defensive. Strategischer Luftkrieg in Europa, Kriege im Westen und in Ostasien 1943-1944/45. Hrsg. vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt, Stuttgart München 2001, S. 419-639.

- Wegner, Bernd: Der Krieg gegen die Sowjetunion 1942/43. In: Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, Band 6. Der globale Krieg. Hrsg. vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt, Stuttgart 1990.

- Wegner, Bernd: Defensive ohne Strategie. Die Wehrmacht und das Jahr 1943, in: Die Wehrmacht. Mythos und Realität, Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamts von Rolf-Dieter Müller und Hans-Erich Volkmann, München 1999, S. 197-209.

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke