Im Juli 1995 ermordeten bosnisch-serbische Soldaten und serbische Freischärler in Srebrenica 8.372 Bosniaken. International ist das Massaker heute als Genozid anerkannt. Viele Serben aber reden diese Taten bis heute klein.

Der Bosniake Nedzad Avdic aus Srebrenica erinnert sich noch genau an den Moment, als er exekutiert werden sollte. Es war die Nacht vom 14. auf den 15. Juli 1995. Er war damals 17 Jahre alt und wurde mit gefesselten Händen auf ein großes Feld geführt, am Staudamm Crveni Mulj in Petkovci, etwa 60 Kilometer nördlich von Srebrenica.

"Ich konnte drei Silhouetten sehen. Drei Soldaten standen da in der Dunkelheit, und dann sah ich die ganzen getöteten Menschen herumliegen und war unter Schock“, erzählt Avdic. Er kann sich heute nicht mehr genau daran erinnern, wie er von den Kugeln getroffen wurde.

Nikolaus Neumaier, ARD Wien, zur Gedenkveranstaltung zum 30. Jahrestag des Massakers von Srebrenica

tagesschau24, 11.07.2025 11:00 Uhr"Überall hörte ich lautes Schreien und Stöhnen. Meine Hand tat weh, sie war getroffen. Mein Bauch tat weh, er war getroffen und dann traf mich noch eine weitere Kugel in den Fuß. Ich habe stark geblutet und ich dachte, ich werde schnell sterben", sagt Avdic.

Doch weil keine inneren Organe verletzt waren, konnte er sich damals tot stellen und dann, zusammen mit einem weiteren Überlebenden, unbemerkt entkommen.

Geplante und koordinierte Hinrichtungen

Rund um Srebrenica gab es damals mehrere solche Massenexekutionen. Der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien und der Internationale Gerichtshof bestätigten, dass es sich bei den Massakern von Srebrenica um einen Genozid handelt. Denn nahezu alle männlichen Gefangenen von Srebrenica wurden in Wäldern erschossen oder zu Exekutionen gebracht, egal, ob sie Soldaten waren oder nicht.

Die Exekutionen waren geplant und koordiniert, auch die Beseitigung der Leichen mit Baggern in Massengräbern. Deshalb ist davon auszugehen, dass die Serben das Ziel hatten, die komplette männliche bosnisch-muslimische Bevölkerung der Gegend auszulöschen.

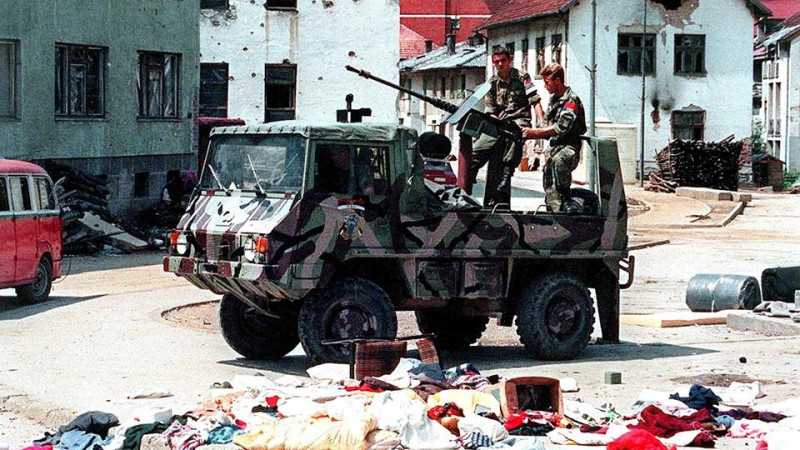

Eine bewaffnete bosnisch-serbische Fahrzeugkolonne fährt am 16. Juli 1995 durch die verlassenen Straßen von Srebrenica. Die Morde, die die Armee verübte, waren geplant, stellte die UN später fest.

Leugnen verboten - den Präsidenten kümmert es nicht

Doch viele Serben wollen das nicht wahrhaben und weisen das zurück. Srebrenica liegt heute in überwiegend serbisch besiedeltem Gebiet, in der Republika Srpska, dem serbisch-dominiertem Landesteil von Bosnien und Herzegowina. Der Präsident der Republika Srpska ist der serbische Nationalist Milorad Dodik. Er leugnet den Genozid, auch wenn das laut bosnischem Recht eine Straftat ist.

"Die Armee der Republika Srpska ist eine Armee der Freiheit. Sie hat keinen Genozid verübt. Es gab ein Verbrechen und Verurteilungen. Aber die Zahl von 8.000 Toten ist ausgedacht. Rund um Srebrenica gab es seit Kriegsbeginn 3.600 getötete Serben. Es gab genauso ein Verbrechen an der serbischen Bevölkerung", sagte Dodik bei einer Rede, die im Fernsehen gezeigt wurde.

Camil Durakovic ist Dodiks Stellvertreter. Der Vizepräsident der Republika Srpska ist der Vertreter der bosniakischen Minderheit im serbisch-regierten Landesteil. Durakovic kommt selbst aus Srebrenica und hat dort, im Juli 1995, als Jugendlicher, die Flucht durch die Wälder überlebt. Doch er hat Verwandte und Freunde verloren.

Er erklärt das Perfide an Dodiks Zahlenvergleich: "Wenn die Serben über 3.000 Getötete erwähnen, dann bezieht sich das auf die gesamte Region, auf alle drei Kriegsjahre und auf gefallene Soldaten und Zivilisten. Dann müssten wir von 50.000 getöteten Bosniaken sprechen, aber wir reden immer nur von den über 8.000 Toten von Srebrenica im Juli 1995. Beim serbischen Narrativ geht es darum, irgendwie einen Ausgleich zu schaffen. Doch ein Verbrechen zu rechtfertigen, ist selbst ein Verbrechen", sagt Durakovic.

Kein Thema in Banja Luka

Rund vier Autostunden nordwestlich von Srebrenica liegt die Regierungsstadt der Republika Srpska, Banja Luka. Hier ist der 30. Jahrestag des Genozids kein Thema. Es gibt kein Denkmal, keine Ausstellung, kein Plakat, nichts. In den Schulen ist der Völkermord von Srebrenica ein Tabuthema.

In der Fußgängerzone von Banja Luka erzählen zwei 13-jährige Schülerinnen, dass sie nichts über den Bosnienkrieg gelernt haben, sie hätten nur den Ersten und Zweiten Weltkrieg durchgenommen. Eine der beiden Schülerinnen sagt: "Ich habe etwas von Srebrenica gehört. Ich glaube, das war doch ein Genozid an den Serben, oder nicht?"

Eine verpasste Chance?

Das Ausblenden der dunklen Vergangenheit sei typisch für die Republika Srpska, so Aleksandar Trifunovic, ein Journalist des regierungskritischen Nachrichtenportals Buka in Banja Luka. Trifunovic ist einer von sehr wenigen bosnisch-serbischen Reportern, die über den Genozid von Srebrenica berichten und auch mit bosniakischen Überlebenden Interviews führen. Dafür wurde er beschimpft und bedroht.

"Der Prozess, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, ist nicht leicht", sagt Trifunovic. Seiner Meinung nach hätte die internationale Gemeinschaft das Thema Aufarbeitung mit Priorität angehen müssen. "Wir Serben stellen uns der Wahrheit nicht - so wie es die Deutschen mit ihrer Nazi-Vergangenheit gemacht haben, als bestes Beispiel. Hier bei uns vergeht einfach die Zeit und wir haben keine intellektuellen Kapazitäten für dieses Thema und auch keine wissenschaftlichen. Nicht einmal unsere Universitäten beschäftigen sich damit", sagt Trifunovic.

"Sie negieren uns und unsere Identität"

Nedzad Avdic, der den Genozid von Srebrenica nur knapp überlebt hat, muss damit leben, dass die Vergangenheit nicht aufgearbeitet wird. Er wohnt heute wieder in Srebrenica, wo mittlerweile die Hälfte der Bevölkerung bosniakisch und die andere Hälfte serbisch ist. Doch Srebrenica ist, wie die gesamte Republika Srpska, serbisch verwaltet und das mache das Leben nicht einfach, sagt Avdic.

"Wenn jemand glaubt, dass der Genozid vorbei ist, wenn aufgehört wird zu schießen, dann irrt er sich. Sie negieren uns und unsere Identität. An dem Tag, an dem ich in die Schule meiner Kinder gehen kann, um dort offen zu berichten, was mir damals passiert ist, dann wird es Fortschritt geben. Aber das geht nicht. Für sie gab es keinen Genozid, für sie ist nichts passiert", sagt Avdic.

Ähnliches erzählt auch Almasa Salihovic. Sie hat als achtjähriges Mädchen den Genozid von Srebrenica überlebt, aber ihren älteren Bruder verloren. Heute arbeitet sie in der Gedenkstätte Potocari, wo die weißen Grabsteine für die 8.372 Opfer stehen.

"Man kann hier mit den Serben zusammenleben, solange man nicht mit ihnen darüber spricht. Und wenn man doch von seinem Schicksal erzählt, dann benehmen sie sich so, als ob man sie anklagen würde. Von den Serben hört man meistens nur, dass dieser Krieg niemandem etwas Gutes gebracht hat. Als Überlebende des Genozids kann man mit so einem Satz nicht zufrieden sein."

Oliver Soos, ARD Wien, tagesschau, 11.07.2025 06:41 UhrHaftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke