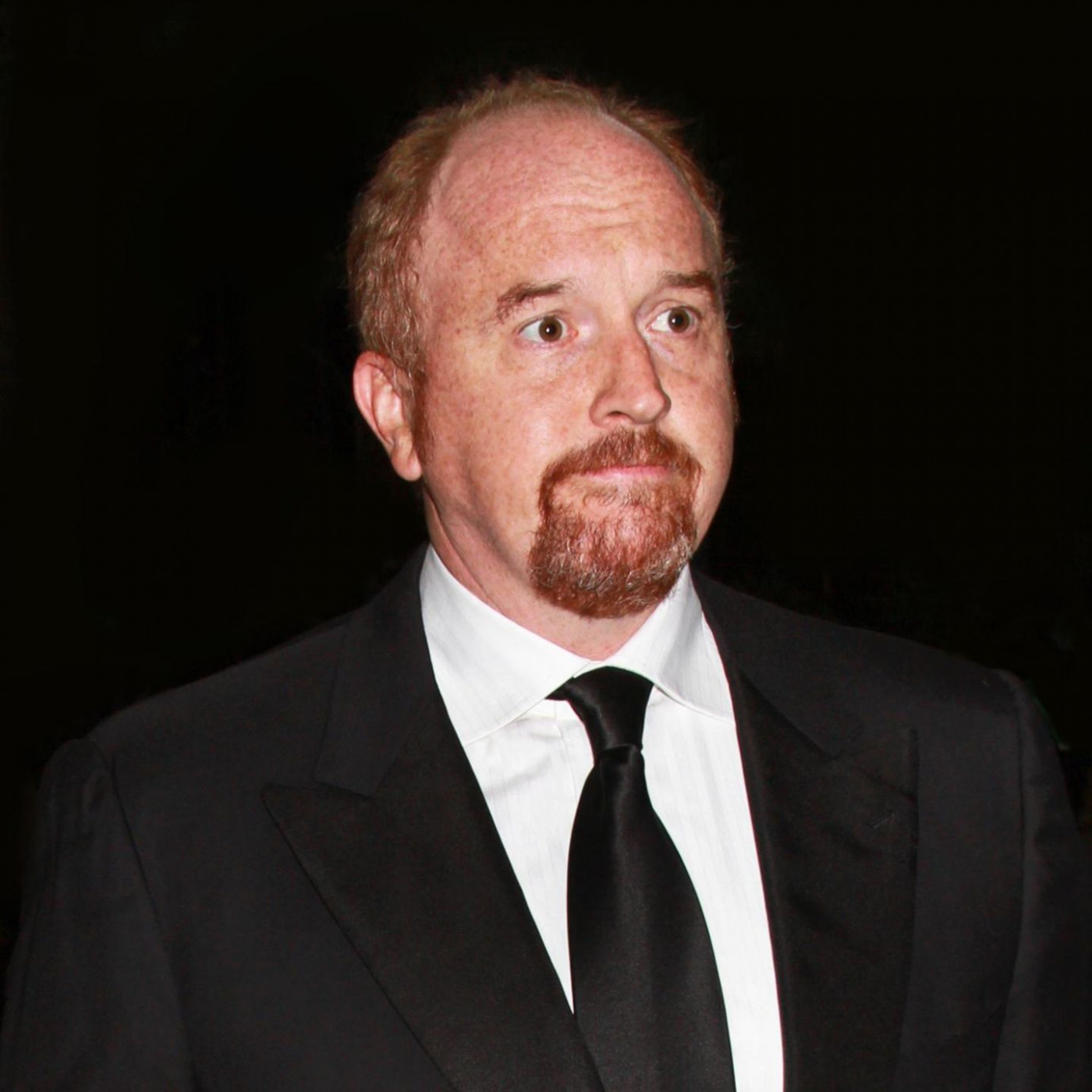

Charlotte Link las als Teenager den autobiografischen Bericht des Holocaustüberlebenden Primo Levi. Vor allem seine Haltung prägte sie.

Kurz vor meinem achtzehnten Geburtstag im Jahr 1981 las ich "Ist das ein Mensch?" von Primo Levi. Mein Vater hatte mir das Buch gegeben. Die Erlebnisse des Primo Levi – Italiener, Chemiker, Jude – in Auschwitz waren meine erste unmittelbare Begegnung mit dem Holocaust, aus der Sicht eines Überlebenden geschildert. Die beschriebenen Qualen, die Bilder der Entmenschlichung, der gnadenlosen Brutalität trieben mir immer wieder die Tränen in die Augen, umso mehr, als Levi in einer fast distanzierten Sachlichkeit schreibt, die mich mit meinen eigenen verstörten Emotionen alleinzulassen schien. Ich wünschte mir mehr Empörung von ihm, mehr – überaus berechtigtes – Mitgefühl sich selbst und seinem Schicksal gegenüber. Bis ich zu verstehen meinte, dass es auch dieser innere Abstand zum Erlebten gewesen sein mochte, der ihn, neben etlichen anderen Umständen, die Hölle hat überleben lassen. Selbst in den schlimmsten und unerträglichsten Momenten versank er mental nicht im Elend seiner Situation. Er blieb überlegen und damit so wenig ein Opfer, wie es in dieser Lage nur möglich war.

In der Hoffnung natürlich, nie auf eine derart schwere Probe gestellt zu werden, wollte ich, jung und idealistisch, diese Haltung für mein Leben mitnehmen. Nur in Ansätzen ist mir das hin und wieder gelungen. Primo Levi dann letztlich auch nur bedingt: Sein Tod 1987 ist nicht völlig geklärt und trägt etliche Merkmale eines Selbstmordes. Auschwitz hat ihn nie mehr wirklich verlassen.

Rapperin Ebow hat durch ein Zwölf-Wochen-Programm im Buch "The Artist’s Way" gelernt, anders auf ihre Arbeit zu schauen.

Mich hat "The Artist’s Way" sehr bewegt, eine Art Selbsthilfebuch für das künstlerische Ich. In unserer Gesellschaft empfinden wir Kreativität meist nur als Werkzeug, als Mittel zum Zweck. Immer geht es um die Frage: Wie kann ich meine Talente verwerten? Wirft etwas kein Geld ab, erscheint es uns wertlos. Aber dieses Buch zeichnet Kreativität viel größer – als eine fließende Energie, die uns immer umgibt. Dieser Gedanke gefällt mir.

Das Buch hilft, die eigene kreative Arbeit besser zu verstehen. Oder Blockaden zu lösen, wenn man sich noch nicht traut, kreativ zu werden. Vielleicht wurde man als Kind mit der Prämisse erzogen, dass Kunst wenig Wert beizumessen sei, oder man hat gehört, dass künstlerische Arbeit nur brotloses Hobby ist. Da hilft dieses Buch. Es bestärkt Kreativität, falls sie verschüttet wurde.

Durch ein Tiktok-Video der Rapperin Doechii bin ich auf "The Artist’s Way" gestoßen. Das Cover fand ich hässlich, neugierig war ich trotzdem. Es war Winter, ich hatte viel Freizeit und suchte nach etwas, das mein kreatives Denken pusht – ohne selbst etwas erschaffen zu müssen.

Als unabhängige Rapperin bin ich meine eigene Chefin. Ich kümmere mich um meine Musikvideos, um Marketing und Merch. Diese verschiedenen Rollen geben mir Freiheit, machen aber auch viel Druck: Habe ich Ideen für das nächste Album? Werde ich es schaffen, alles zu finanzieren? Ich wollte Distanz zu meinen Zweifeln gewinnen.

Das Buch ist sehr spirituell, dafür muss man offen sein. Es gibt ein Drei-Monats-Programm, jede Woche geht es um ein neues Thema, etwa um Geld, Neid oder Perfektionismus. Durch Texte und Fragen lernt man viel über eigene Glaubenssätze: Wo limitiere ich mich und warum? Jeden Morgen soll man direkt nach dem Aufwachen drei Seiten runterschreiben. Das hilft, um Kopfmüll rauszubekommen.

Die Bücher unseres Lebens

Noch mehr Lesestoff finden Sie im Bücher-Spezial des stern. Redakteurinnen und Redakteure haben ihre 115 Top-Empfehlungen zusammengestellt. Außerdem finden Sie auf der Sonderseite Interviews mit Schriftstellerinnen und Literaten wie Caroline Wahl, Dan Brown oder Ken Follett.

Außerdem hat man jede Woche ein Date mit sich selbst, man darf frei wählen. Ich war zum Beispiel in einer Ausstellung und habe gemalt. Ich kann nicht malen, aber habe gelernt, dass es nicht wichtig ist, ob ich gut darin bin, sondern nur, dass ich es mache. Das hat mich Gelassenheit gelehrt. Das Tolle an dem Buch ist, dass es sich mit der Psyche von kreativen Menschen auseinandersetzt. Als Künstlerin gehst du andere Risiken ein als ein Büromensch. Du offenbarst dich. Du selbst bist das Produkt. Zumindest, wenn man so kapitalistisch auf Kunst blickt. Deswegen musst du dich intensiv mit dir selbst auseinandersetzen, um frei kreieren zu können.

Nach den zwölf Wochen habe ich gemerkt: Meine Einstellung zu mir selbst hatte sich verbessert. Ich habe eine andere Wertschätzung für meine Kunst gewonnen, ein anderes Selbstbewusstsein. Wo ich mich früher kleingehalten habe, traue ich mich nun mehr.

Ich habe erkannt: Eigentlich möchte ich unbedingt, dass mich größere Produzentinnen und Künstlerinnen in ihre Studios einladen. Aber wenn das früher passierte, bin ich zurückgeschreckt, weil dann mein Impostor-Syndrom gekickt hat. Ich dachte, ich sei nicht gut genug. Mir hat das Buch geholfen, diesen Gedanken loszulassen. Jetzt schreibe ich Leute einfach direkt an, mit denen ich zusammenarbeiten will.

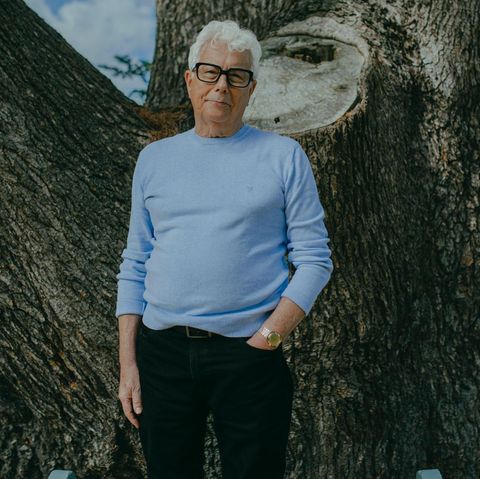

Ken Follett "Ich war 30, als ich Millionär wurde. Ich konnte mich früh daran gewöhnen"

Ein Satz aus dem Buch, der bei mir hängen blieb: "Now, I treat my creativity more generously." Ich gehe nun liebevoller und großzügiger mit meiner Kreativität um. Ich muss mich nicht kaputtmachen. Ich erlaube mir eine weiche Beziehung zu meiner Kreativität – eben weil sie so viel mehr ist als nur Werkzeug.

In "Ein Unding der Liebe" geht es schonungslos um den Niedergang eines Menschen. Den Bestsellerautor Jan Weiler hat der Roman in seiner Jugend bewegt wie kein anderer.

Auch wenn ich keinerlei Ähnlichkeiten mit Georg Bleistein hatte und er um einiges älter war als ich, wurde er mein Freund. Seine fürchterliche Geschichte steht im einzigen Roman, den ich mehr als zwei Mal gelesen habe. Ich glaube aber nicht, dass ich ihn mir gekauft habe, ist auch wirklich lange her. Es wird so um 1985 gewesen sein, ich war demnach achtzehn Jahre alt. Wahrscheinlich hat mir jemand das Taschenbuch geliehen und ich habe es danach behalten.

Der Roman hieß "Ein Unding der Liebe" und der Autor Ludwig Fels. Ich wusste nicht, wer das war, und auch nicht, wann das Buch erschienen ist (1981). Ich weiß aber noch, dass es mich in seiner erzählerischen Konsequenz so sehr beeindruckt hat, dass ich einzelne Szenen bis heute plastisch vor Augen habe.

Es geht also um Georg. Der ist Mitte zwanzig und arbeitet als Hilfskoch. Er lebt bei seiner Tante und seiner Großmutter und die mästen ihn regelrecht, sie stopfen ihn mit Fett und Zucker aus und kümmern sich aber nicht um seine Seele. So bleibt Bleistein (was für ein toller Name für eine Romanfigur) ein großes Kind, ein Einfaltspinsel, ein ungeschlachter Brocken, furchtbar anzusehen und auch nicht wirklich sympathisch. Er ist einer, neben dem keiner sitzen will, erst recht keine Frau. Er ist ein Vielfraß und Pornograf, ein unbeholfener Kleingeist und doch von unglaublicher Poesie. Bleistein sehnt sich nach der Liebe einer Frau und nach seiner Mutter, von der es heißt, sie sei nicht gut. Eines Tages entdeckt er Briefe von ihr, die ihm seit seiner Kindheit vorenthalten wurden. Er macht sich auf die Suche nach der verlorenen Mutter und dann wird alles immer schlimmer. Der ganze Roman ist eine deprimierende Fahrt in die höllische Seele dieses armen Mannes. Und natürlich geht das alles nicht gut aus.

Dieser Bleistein spiegelte die Kümmernisse vieler junger Menschen, vielleicht ging mir das deshalb alles so nah. Man fühlte sich ja auch manchmal einsam, unbeachtet und hässlich. Vielleicht war es das, was mich an dieser Figur so anzog. Oder es war die beinahe schon gemeine, stellenweise schonungslose Art, wie Fels den Niedergang eines Menschen beschrieb, der schon zu Beginn der Erzählung so tief unten ist, dass man es kaum aushält.

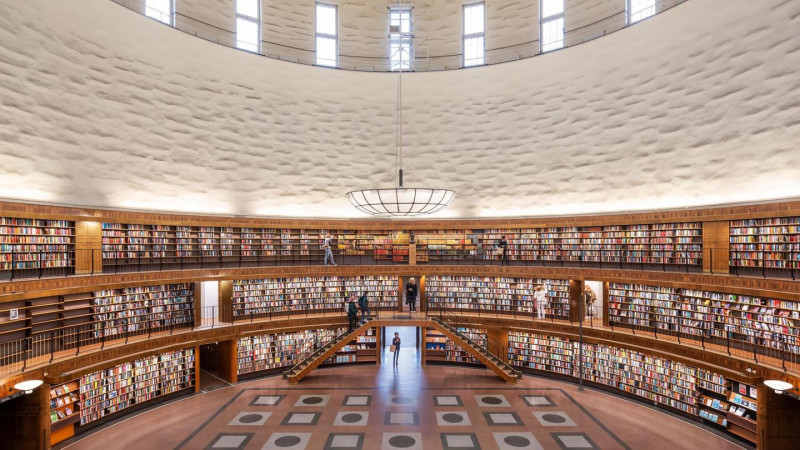

Das sind die schönsten Bibliotheken der Welt

Ich bot Georg die Freundschaft an, indem ich das Buch mehrmals las, als sei es ein Akt der Solidarität mit der Hauptfigur.

Fels hat mein Leben mit diesem Buch so sehr bereichert, dass ich vor einigen Jahren in einem Roman einen ganz ähnlichen Typen geschildert habe. Das fällt mir jetzt gerade erst auf.

Aber der junge Polizist Sebastian in "Kühn hat Hunger" trägt schon einige bleisteinsche Züge. Das ist ganz unterbewusst passiert, und es ist schön, dass das Buch meines Lebens auf diese Weise auf meine Arbeit abgefärbt hat.

Ich habe nachgesehen, "Ein Unding der Liebe" ist nach wie vor im Handel erhältlich. Man sollte es lesen, wenn man keine Angst vor der Tiefe hat.

Zu keinem zweiten Roman kehrt die Publizistin und stern-Kolumnistin Jagoda Marinić so oft zurück wie zu "Rayuela", dem Werk eines argentinischen Giganten.

Kann ein Buch so gut sein, dass man im Zug das Aussteigen vergisst? Es kann. Bei mir war das "Rayuela – Himmel und Hölle" des argentinischen Schriftstellers Julio Cortázar. Mein Lesen und Leben hat es für immer verändert.

Die Faszination für ihn begann schon mit seinem Äußeren: Er kam manchmal daher wie ein Che Guevara der Literatur, doch auch in eleganten Trenchcoats sah er lässig aus. Ein unaufgeregter Rebell.

Politisch war er ein Außenseiter, ging unter der Herrschaft von Juan Perón nach Paris ins Exil. Er gilt als lateinamerikanischer Gigant. Neben Jorge Luis Borges ist Cortázar einer der Namen, die fallen, wenn es um Autoren geht, die den Nobelpreis verdient hätten, ihn aber nie bekommen haben.

Cortázar gilt als großer Intellektueller, was man seinen Büchern zum Glück nicht anmerkt. Er gehört zu den fantastischen Autoren, er führt seine Leser immer an die Schwelle zu einer anderen Realität.

Es heißt oft, in Diktaturen würden die besseren Bücher geschrieben; für Cortázar trifft das zu. In jeder Geschichte liegt ein Geheimnis. Er schreibt Fabeln über Schildkröten mit derselben stilistischen Leichtigkeit wie komplexe Romane über surreale Figuren. Überhaupt, seine Leichtigkeit im Schreiben! Es ist mit ihm, wie Max Frisch es einmal sagte: Es gibt Autorenkollegen, da vergleicht man das Handwerk, und es gibt solche, da wagt man es nicht, weil man weiß: Er schreibt nicht, er fliegt.

In seinem Buch "Rayuela – Himmel und Hölle" fliegt er über das Paris meiner Träume, schreibt worttrunkene Geschichten über die Liebe und das Leben von einsamen Figuren im Exil, die sich in Dachmansarden treffen, Schallplatten hören, trinken, Kinder stillen, streiten, zocken.

"Himmel und Hölle" ist ein Spiel, das wir aus der Kindheit kennen: Einer zeichnet mit Kreide Rechtecke auf den Boden, nummeriert sie, und alle hüpfen zwischen eins und neun. "Rayuela" ist dieses Spiel für erwachsene Leser. Cortázar hat alle Kapitel des Romans nummeriert, jedes einzelne liest sich wie eine Kurzgeschichte. Den Leser stellt er vor die Wahl, dieses Buch konventionell von hinten nach vorne zu lesen – oder sich darauf einzulassen, zwischen den Kapiteln zu springen.

Liebe, Verzweiflung, Hoffnung Zehn Liebesromane, die das Herz wärmen

Damit gelingt ihm der Kniff, der dieses Buch zum Buch der Bücher macht. Er als Autor schafft sich selbst als Romanautor ab und sagt: Das ist ein Anti-Roman. Erst der Leser erschafft durch sein Lesen den Roman. So liest, wer will, ständig ein neues Buch. Man wird dieses Buch nie zu Ende gelesen haben, weil so viele Varianten davon möglich sind. Es werden auch nie zwei Menschen exakt dasselbe Buch gelesen haben, wenn sie springen beim Lesen.

Das Buch wird wie das Leben selbst: eine einmalige Erfahrung. Cortázar empfiehlt am Anfang augenzwinkernd Reihenfolgen für verschiedene Gemütslagen. Er macht den Leser zum Mit-Erfinder.

Es gibt kein zweites Buch, das ich so oft gelesen habe und mit dem ich noch immer nicht fertig bin. Und wie nebenbei gibt es kein Buch, das in dieser Intensität eine Sprache der Liebe gefunden hat, ein Mysterium, etwas, das jedem Leser die Welt zurückgibt, wenn er sich zwischen Himmel und Hölle verloren hat.

*Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links zu Produkten in Online-Shops. Klickt ein Nutzer darauf und kauft etwas, erhält der Verlag eine Provision vom Händler, nicht vom Hersteller. Wo und wann Sie ein Produkt kaufen, bleibt natürlich Ihnen überlassen.

- Charlotte Link

- Jan Weiler

- Primo Levi

- Liebe

- Jagoda Marinić

- Auschwitz

- Tod

- Frau

- Mutter

- Tiktok

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke