Er hat mal wieder recht behalten: Johannes Franke, Klimatologe vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, hatte vor fast zehn Jahren im Gespräch mit Kollegen und mir über die Entwicklung der Niederschläge gesagt: Durch den Klimawandel würde sich das Gros des Regens von den Frühlingsmonaten in den Sommer verschieben. 2025 lag ziemlich genau innerhalb dieser Prognose. Zum Glück, muss man rückblickend sagen.

Denn nach einem niederschlagsreichen Jahr 2024 endete der Regen Anfang Februar recht abrupt. Zu Beginn war das für Natur und Landwirtschaft kein Problem, sagt Andreas Brömser, Agrarmeteorologe beim Deutschen Wetterdienst im hessischen Offenbach. "Die Landwirte waren sogar durchaus erfreut, dass sie früh im März auf abgetrockneten Böden ihre Sommerkulturen säen konnten."

Abweichungen von den langjährig durchschnittlichen Regenmengen in Sachsen-Anahalt im Jahr 2025.Bildrechte: MDR

Abweichungen von den langjährig durchschnittlichen Regenmengen in Sachsen-Anahalt im Jahr 2025.Bildrechte: MDRTrockener Frühling, alarmierte Landwirte

Als der Regen aber auch im ganzen März und April ausblieb, da änderte sich die Stimmung. Die Zuckerrüben wuchsen schlecht an und auf schwächeren Standorten litt die Wintergerste. Aus Sicht des Deutschen Wetterdienstes war es sogar das trockenste Frühjahr seit Beginn der Aufzeichnungen.

Vier Monate später, im Herbst, kann man sagen, dass der Regen Ende Mai und Ende Juli die Situation beruhigt und die Ernte gerettet hat. "Diese beiden etwas nasseren Phasen haben sehr viele Schäden von der Natur und der Landwirtschaft abgewendet. Die Ernteergebnisse für viele Kulturen sind in diesem Jahr sogar weit überdurchschnittlich ausgefallen", sagt Andreas Brömser.

Trockenheit vor allem zwischen Westfalen und Mecklenburg

Trotzdem gibt es regionale Unterschiede. So hat etwa ein breiter Streifen zwischen Ostwestfalen, Niedersachsen und Mecklenburg sehr wenig Regen abbekommen. Hier, sowie in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sind die Böden auch jetzt im Oktober noch sehr trocken gewesen. Für den Osten ist das allerdings nichts Neues, ist die Region doch schon immer ärmer an Regen gewesen.

Alles in allem wird 2025 also ein Jahr mit etwas unterdurchschnittlichen Niederschlägen gewesen sein, aber kein extrem trockenes, bilanziert Andreas Brömser. Fügt es sich damit ein in den generelleren Klimatrend?

Steigende Temperaturen – wachsende Trockenheit

Auch der Deutsche Wetterdienst geht davon aus, dass es in Deutschland durch die Klimaerwärmung etwas trockener geworden ist. Zwar seien die Niederschlagssummen in etwa gleich geblieben, doch dank mehr Starkregen konzentriere sich das vom Himmel fallende Wasser auf kurze Zeiträume, in denen die Böden gar nicht alles aufnehmen können. Dann fließt mehr Wasser über die Flüsse ab. Zudem verdunstet durch die höheren Durchschnittstemperaturen mehr Feuchtigkeit aus den Böden. "Mit jedem Grad Celsius mehr steigt die Verdunstung um sieben Prozent. Damit die Bodenfeuchte konstant bleibt, müsste es sieben Prozent mehr regnen. Aber dieses Plus an Niederschlag, das sehen wir bislang nicht", sagt der Agrarmeteorologe.

Den Landwirten rät er zu den bekannten Gegenmaßnahmen: den Boden vor dem Säen nicht pflügen und die Erde möglichst ganzjährig mit Pflanzen bedeckt halten.

Wird es immer trockener in Deutschland? Dürremonitor-Macher haben Zweifel

Ob es langfristig in Deutschland noch trockener wird, daran zweifelt Andreas Marx. Der Hydrologe leitet das Mitteldeutsche Klimabüro am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Seine Forschungsgruppe betreut den berühmten Dürremonitor.

Ich habe häufig Aussagen gelesen wie: Uns fehlen ein bis zwei Jahresniederschläge. Wenn man sich mit dem Wasserhaushalt auskennt, weiß man: Das ist Quatsch!

Befragt man ihn zu den Dürren der vergangenen Jahre und zum Wasser im Boden, kann man schnell lernen, wie komplex das Thema ist. "Ich habe häufig Aussagen gelesen wie: Uns fehlen ein bis zwei Jahresniederschläge. Aber wenn man sich mit dem Wasserhaushalt auskennt, weiß man: Das ist Quatsch."

Verdunstung und Austrocknung: Keine linearen Prozesse

Marx erklärt, dass Niederschläge und Verdunstung nicht zwei Richtungen in derselben Gleichung darstellen. "Es gibt Gewinnterme, die beschreiben den hereinkommenden Niederschlag. Und es gibt Verlustterme, die unter anderem die Verdunstung des Wassers berechnen." Als die Hydrologen Messerwerte aus dem extrem heißen und trockenen Jahr 2018 analysierten, da stellten sie fest: In einigen Regionen war die Verdunstung nur halb so hoch, wie normal.

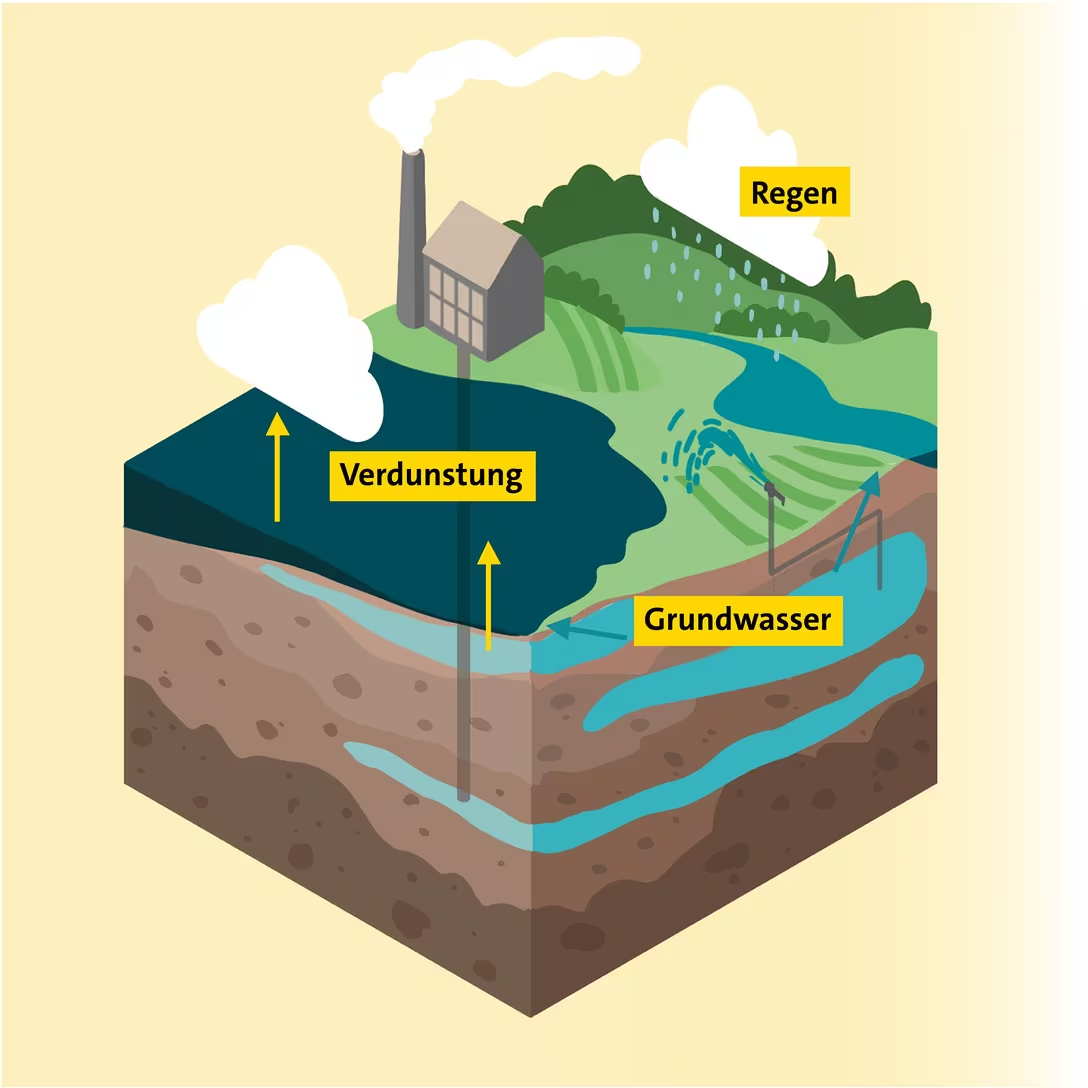

Komplexes System: Der Bodenwasserhaushalt ist von vielen Faktoren abhängig.Bildrechte: MDR

Komplexes System: Der Bodenwasserhaushalt ist von vielen Faktoren abhängig.Bildrechte: MDR"Es war einfach kein Wasser an der Oberfläche, das verdunstet werden konnte." Ähnlich verhält es sich mit den Flüssen. Bei längerer Trockenheit führen viele von ihnen Niedrigwasser. "Das bedeutet aber, dass auch weniger Wasser aus den Regionen abgeführt wird."

Industrielle Nutzung tiefer Grundwasservorräte: Möglicherweise ein Problem

Im Ergebnis heißt das: In sehr nassen Jahren mit nassen Böden und vollen Flüssen fließt wesentlich mehr Wasser ab als in trockenen Jahren, in denen die Wasserstände mitunter so weit fallen, dass das Wasser im Boden gar nicht mehr abfließen oder verdunsten kann. Und das bedeutet, dass nicht exakt die fehlende Menge Regen fallen müsse, um ein Defizit auszugleichen, sondern 40 bis 50 Prozent mehr Niederschlag schon ausreichend seien.

Menschen allerdings können diese Mechanismen wirksam aushebeln durch ihre Wassernutzung. Denn wenn Landwirte oder Industriebetriebe in trockenen Zeiten mit Brunnen und Pumpen mehr Grundwasser aus den tieferen Schichten im Boden holen, entsteht durchaus ein Problem. "Wir haben in Deutschland etwa drei Prozent der landwirtschaftlichen Fläche unter Beregnung", sagt Marx. "Da, wo beregnet wurde, gehen wir davon aus, dass in den trockenen Jahren 2018 bis 2020 die Wasserrechte übernutzt worden sind."

Kleine Privatleute müssen Wasserverbrauch einschränken – die Industrie aber nicht

Doch wie groß ist das dadurch entstandene Defizit im Boden? Die Forschenden wissen es nicht, denn bislang haben die Behörden nicht geprüft, ob Wasserrechte ausgeschöpft werden. "Das war in der Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie notwendig", sagt Marx.

Inzwischen führt das zur paradoxen Situation, dass bei anhaltender Trockenheit praktisch nur private Verbraucher mit Wasserentnahmeverboten reguliert werden, die etwa ihre Gärten bewässern wollen. "Die sind normalerweise, aber gar nicht die großen Wassernutzer. Industrieunternehmen haben dagegen Wasserrechte bekommen, die sich bislang kaum oder gar nicht einschränken lassen."

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke