Inhalt des Artikels:

- Strafverfahren gegen Verleger

- Nach der Presse sind nun Bücher dran

- Zensur mittels "weicher Verbote"

- Absurde Auswüchse: Tote im Fokus

- Bücher mit queeren Themen tabu

- Zensur wie in der Sowjetunion

Während Russland weiter Krieg gegen die Ukraine führt, verschärfen die Behörden die Zensur im eigenen Land immer mehr. Unabhängige Medien sprechen bereits vom "Fall der Verleger" – eine Anspielung auf die stalinistischen Schauprozesse wie das "Ärzte-Komplott", das "Akademiker-Verfahren" oder der "Fall der Industriekader". Damals wurden ganze Berufsgruppen systematisch "gesäubert". Dabei ist das Zensurverbot in der russischen Verfassung verankert – in Artikel 29 heißt es ausdrücklich: "Die Freiheit der Massenmedien wird garantiert. Zensur ist verboten." In der Praxis jedoch ignoriert der Staat diesen Grundsatz nicht nur, sondern schafft sogar neue Strukturen zur Inhaltskontrolle.

Strafverfahren gegen Verleger

Bis vor kurzem beschränkten sich die Behörden auf Schikanen und nicht offizielle Verbote: Unerwünschte Verlage wie "Boomkniga" oder "Schwarzes Quadrat" wurden zum Beispiel nicht zu Buchmessen zugelassen, Buchhändler erhielten "Empfehlungen", bestimmte Titel aus dem Sortiment zu nehmen.

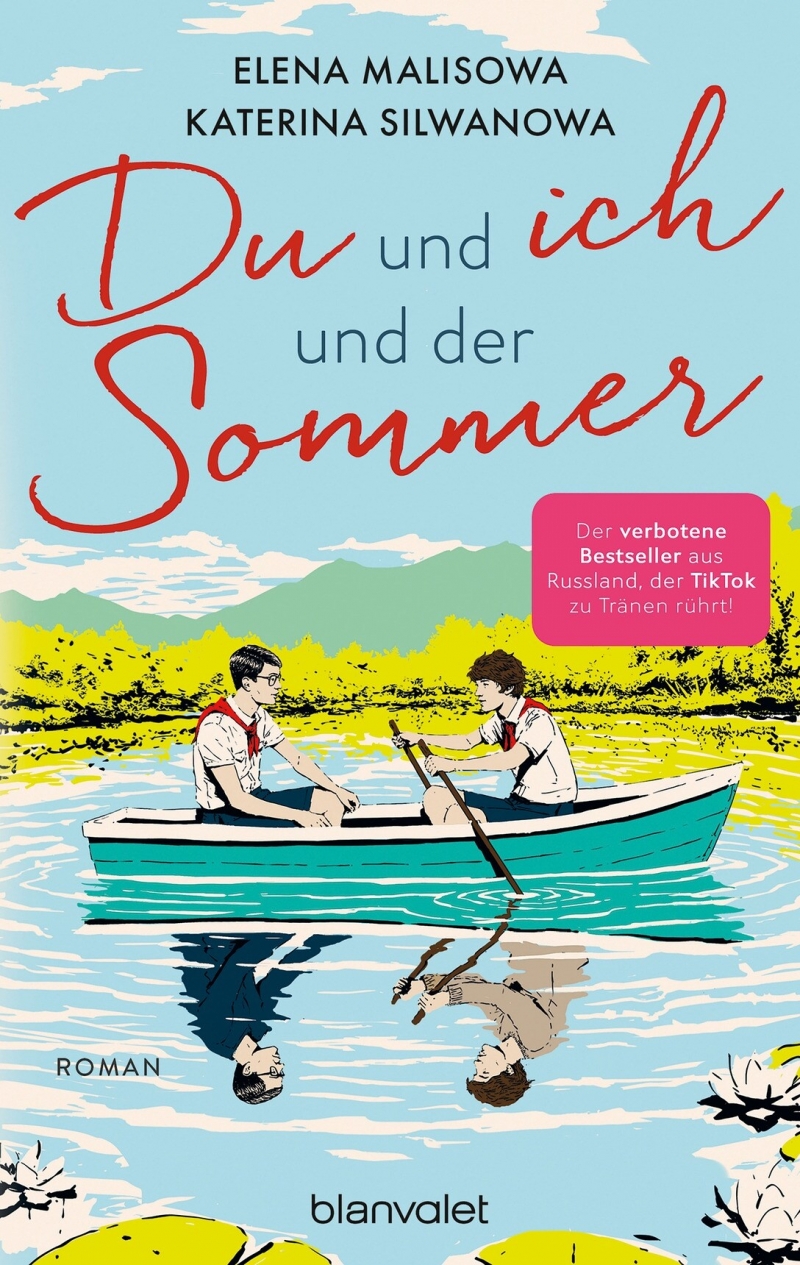

Doch im Mai 2025 erreichte die Repression eine neue Eskalationsstufe: Erstmals wurde ein Strafverfahren gegen Verleger eingeleitet. Drei Mitarbeiter von "Eksmo", einem der größten russischen Verlagskonzerne, wurden unter Hausarrest gestellt – insgesamt wird gegen elf Personen ermittelt. Der Vorwurf: Beteiligung an der Tätigkeit einer "extremistischen Organisation", weil sie Bücher mit LGBT-Figuren veröffentlicht hatten. Es geht um Titel, die zwischen 2019 und 2022 erschienen sind, darunter der Roman "Sommer mit dem Pionierhalstuch" mit über 500.000 verkauften Exemplaren und dessen Fortsetzung "Wovon die Schwalbe schweigt" von Jelena Malisowa und Katerina Silwanowa. In beiden Fällen handelt es sich um Geschichten über homosexuelle Jugendliche und ihre Liebesbeziehungen.

Der Roman "Sommer mit dem Pionierhalstuch" steht in Russland wegen seiner LGBT-Thematik auf dem Index – in Deutschland ist er unter dem Titel "Du und ich und der Sommer" erschienen.Bildrechte: Penguin Random House Verlagsgruppe

Der Roman "Sommer mit dem Pionierhalstuch" steht in Russland wegen seiner LGBT-Thematik auf dem Index – in Deutschland ist er unter dem Titel "Du und ich und der Sommer" erschienen.Bildrechte: Penguin Random House VerlagsgruppeAuch aus den russischen Regionen gibt es besorgniserregende Nachrichten: Am 14. Mai 2025 durchsuchte die Polizei den Buchladen "Karta Mira" in Nowosibirsk. Gesucht wurde nach "extremistischer Literatur" – ein dehnbarer Begriff, unter dem heute alles Mögliche verstanden wird: von Coming-of-Age-Romanen bis zu moderner Neuinterpretation klassischer Werke. Ermittler werfen den Beschuldigten vor, aus "Profitgier" Literatur mit "extremistischem Inhalt" verbreitet zu haben. Ein Jurist erklärte gegenüber dem Exilmedium "The Insider", dass erstmals gewöhnliche Verlagsmitarbeiter unter diese Paragrafen fielen – ein Präzedenzfall, der zeigt: Es kann künftig jeden aus der Buchbranche treffen.

Nach der Presse sind nun Bücher dran

Unabhängige Medien – Onlineplattformen, Radio- und Fernsehsender – trifft die harte Zensur schon seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine. Sie sind inzwischen weitgehend ausgeschaltet. Die staatliche Repression richtet sich in Russland nun verstärkt gegen Bücher und ihre Urheber.

Repressionen gegen unabhängige Medien in Russland (bitte aufklappen)

Die russischen Behörden haben über 180 unliebsamen Medien die Online-Auftritte blockiert oder ihre Übertragung in Russland abgeschaltet – darunter befinden sich BBC, Meduza, Deutsche Welle, der Fernsehsender Doschd, der Radiosender Echo Moskwy und das russische Nachrichtenmagazin The New Times. Seit März 2022 sehen Neuerungen im Strafgesetzbuch drakonische Strafen vor: Bis zu 15 Jahre Haft drohen für "Diskreditierung" der Armee oder Aufrufe zu Sanktionen. Das Gesetz wird gezielt gegen Journalisten, Menschenrechtler und Andersdenkende eingesetzt. 2024 belegte Russland Platz 162 von 180 im weltweiten Ranking der Pressefreiheit der Organisation "Reporter ohne Grenzen".

Das härtere Vorgehen kündigte sich schon seit längerem an. Im Januar 2024 veröffentlichte die "Nowaja Gaseta" eine Liste mit Büchern, die in den vergangenen Jahren von den Behörden als "unerwünscht" eingestuft wurden. Betroffen sind sowohl zeitgenössische als auch klassische Autoren, Russen wie Ausländer, etwa der slowenische Philosoph Slavoj Žižek, der russische Schriftsteller Viktor Jerofejew oder der japanische Autor Ryū Murakami.

Zensur mittels "weicher Verbote"

Dabei handelt es sich um sogenannte "weiche Verbote" – das heißt, dass es keine offiziellen, vom Kreml erlassenen Listen verbotener Werke gibt. Das Vorgehen des Staates ist subtiler und jedes Mal ein wenig anders: Mal werden Bücher aus dem Verkauf genommen, mal werden sie konfisziert, bei Hausdurchsuchungen beschlagnahmt, oder den Händlern wird nahegelegt, Restbestände zu vernichten.

Mittlerweile stehen zudem Dutzende Autoren auf der Liste "ausländischer Agenten", darunter international bekannte wie der Krimiautor Boris Akunin und Dmitrij Gluchowskij, der mit seinen düsteren, dystopischen Romanen bekannt geworden ist. Ihre Bücher sind zwar formal nicht verboten, dürfen aber nur in undurchsichtiger Verpackung mit dem Vermerk "ab 18 Jahren" verkauft werden – was bedeutet, dass Cover und Titel vollständig verdeckt sind. Viele Buchhandlungen nehmen solche Werke lieber ganz aus dem Sortiment.

Das Ziel dahinter ist, die gesamte Branche in Angst und Unsicherheit zu versetzen – und damit die Selbstzensur zu fördern: Aus Angst vor Strafen und Problemen verzichten Verlage und Buchhandlungen von vornherein auf manche Titel und Autoren. Bücher verschwinden, bevor sie überhaupt beanstandet werden können. Dabei bleibt alles bewusst vage formuliert, sodass niemand genau weiß, welches Buch als unerwünscht gilt.

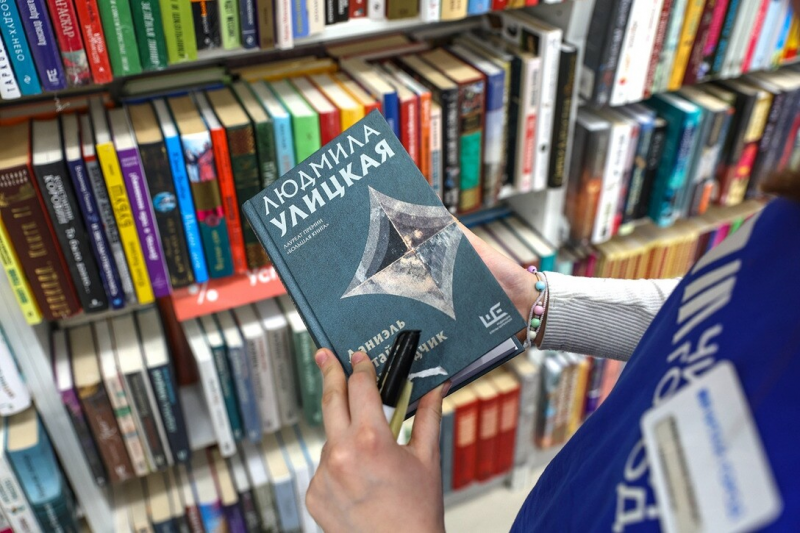

Bücher der im deutschen Exil lebenden Autorin Ljudmila Ulitzkaja. Der AST-Verlag hat Anfang 2024 alle Tantiemenzahlungen an Ulitzkaja eingestellt, nachdem sie angekündigt hatte, das Geld in die Ukraine zu schicken.Bildrechte: IMAGO / ITAR-TASS

Bücher der im deutschen Exil lebenden Autorin Ljudmila Ulitzkaja. Der AST-Verlag hat Anfang 2024 alle Tantiemenzahlungen an Ulitzkaja eingestellt, nachdem sie angekündigt hatte, das Geld in die Ukraine zu schicken.Bildrechte: IMAGO / ITAR-TASSAbsurde Auswüchse: Tote im Fokus

Mitunter nimmt die Zensur absurde Züge an. Der Verlag "Belaja Worona" hat erst vor Kurzem den Verkauf mehrerer Bücher des Kinderbuchautors und Illustrators Sven Nordqvist über das Kätzchen Findus und seinen Besitzer Pettersson ausgesetzt, nur weil die Übersetzerin, Alexandra Poliwanowa, als ausländische Agentin eingestuft wurde.

Auch Werke von Autoren, die in der Sowjetunion als loyal galten, wurden bereits beschlagnahmt. Selbst Tote können der informellen Zensur zum Opfer fallen – so wie es in einer Petersburger Buchhandlung mit Büchern des 1997 verstorbenen Dichters Bulat Okudschawa geschah, nur weil das später verfasste Vorwort von Dmitij Bykow stammt, der schon Anfang der 2010er Jahre gegen die politischen Verhältnisse in Russland protestierte und 2022 als "ausländischer Agent" gebrandmarkt wurde. Sogar über einhundert Jahre alte Werke werden aus Bibliotheken entfernt, etwa ein philosophischer Essay über Sexualität von 1911.

Buchhandlung im Singer-Haus (auch bekannt als "Haus des Buches") in Sankt PetersburgBildrechte: IMAGO / ITAR-TASS

Buchhandlung im Singer-Haus (auch bekannt als "Haus des Buches") in Sankt PetersburgBildrechte: IMAGO / ITAR-TASSBücher mit queeren Themen tabu

Ein besonderer Fokus der Zensur liegt auf Büchern mit LGBT-Themen. Bereits im Dezember 2022 unterzeichnete Wladimir Putin ein Gesetz, das die "Propagierung nichttraditioneller Beziehungen" für Menschen jeden Alters untersagt. Zuvor galten entsprechende Verbote nur für Minderjährige. Das Gesetz sieht Strafen für das "Bewerben", "Aufdrängen" und die bloße "Darstellung" von LGBT-Inhalten vor.

Wie dieses Verbot ausgelegt wird, zeigte sich an mehreren Eingriffen in den Buchhandel: Am 23. April 2024, dem Welttag des Buches, verschwanden gleich mehrere Bestseller aus dem Handel – unter anderem international anerkannte Werke mit queeren Inhalten, wie "Ein wenig Leben" von Hanya Yanagihara, ein Roman über lebenslange Freundschaft, Trauma und die Identität schwuler Männer, sowie "Das Lied des Achill" von Madeline Miller, das die Liebesgeschichte zwischen Achill und Patroklos in einer modernen literarischen Sprache neu erzählt. Die Verlagsgruppe AST stellte zudem den Verkauf von Büchern des Pulitzer-Preisträgers Michael Cunningham ("Die Stunden") und des Klassikers der amerikanischen Literatur James Baldwin ein – beides Autoren, die in ihren Werken offen homosexuelle Figuren und Themen behandeln.

Buchladen auf der annektierten Krim. Der russische Staat nimmt immer mehr Einfluss darauf, was die Menschen lesen dürfen.Bildrechte: imago/ITAR-TASS

Buchladen auf der annektierten Krim. Der russische Staat nimmt immer mehr Einfluss darauf, was die Menschen lesen dürfen.Bildrechte: imago/ITAR-TASSZensur wie in der Sowjetunion

Ebenfalls im April 2024 wurde dann de facto zur Aufsicht wie in Sowjet-Zeiten zurückgekehrt: Die Behörden richteten beim Russischen Buchverband ein Expertengremium ein, das Veröffentlichungen auf Gesetzeskonformität prüft. Mit dabei: Vertreter der Medienaufsichtsbehörde "Roskomnadsor", der Russisch-Orthodoxen Kirche und militärhistorischer Gesellschaften. Ein solches Gremium lässt viele an die "Hauptverwaltung der Angelegenheiten der Literatur und des Verlagswesens (Glawlit)" in der ehemaligen Sowjetunion denken, die bis 1991 für die staatliche Zensur zuständig war.

Für Aufsehen sorgte kürzlich eine Äußerung des früheren Kulturministers Michail Schwydkoi. In einem Beitrag für die Regierungszeitung "Rossijskaja Gaseta" Anfang Juli kritisierte er die derzeitige Form der Zensur in Russland als ineffizient und chaotisch. Anstelle vager Verbote durch uninformierte Beamte plädiert Schwydkoi – einst als der liberalste Regierungsvertreter des Landes bekannt – für eine offene Rückkehr zu staatlich organisierter Zensur nach sowjetischem Vorbild, betrieben von professionellen Zensoren. Nur so lasse sich eine "gesunde Atmosphäre" im Kulturbetrieb erhalten. Die frühere Zensur in der UdSSR, so Schwydkoi, habe immerhin klare Regeln geboten und dadurch vor willkürlicher Strafverfolgung geschützt.

Auch der Verkauf des letzten Romans eines der bedeutendsten zeitgenössischen russischen Schriftsteller wurde 2024 eingestellt: "Das Erbe" von Wladimir Sorokin – ein satirischer Endzeitroman über den Zerfall des russischen Staates und die Degeneration der Macht. Begründung: "extremistische Inhalte" und Verunglimpfung "traditioneller Werte". Sorokin, der inzwischen in Berlin lebt, kommentierte: "Zensur ist immer ein Zeichen der Angst. Und wenn ein Staat Angst vor Romanen hat, dann ist er wirklich zerbrechlich."

MDR (baz, usc)

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke