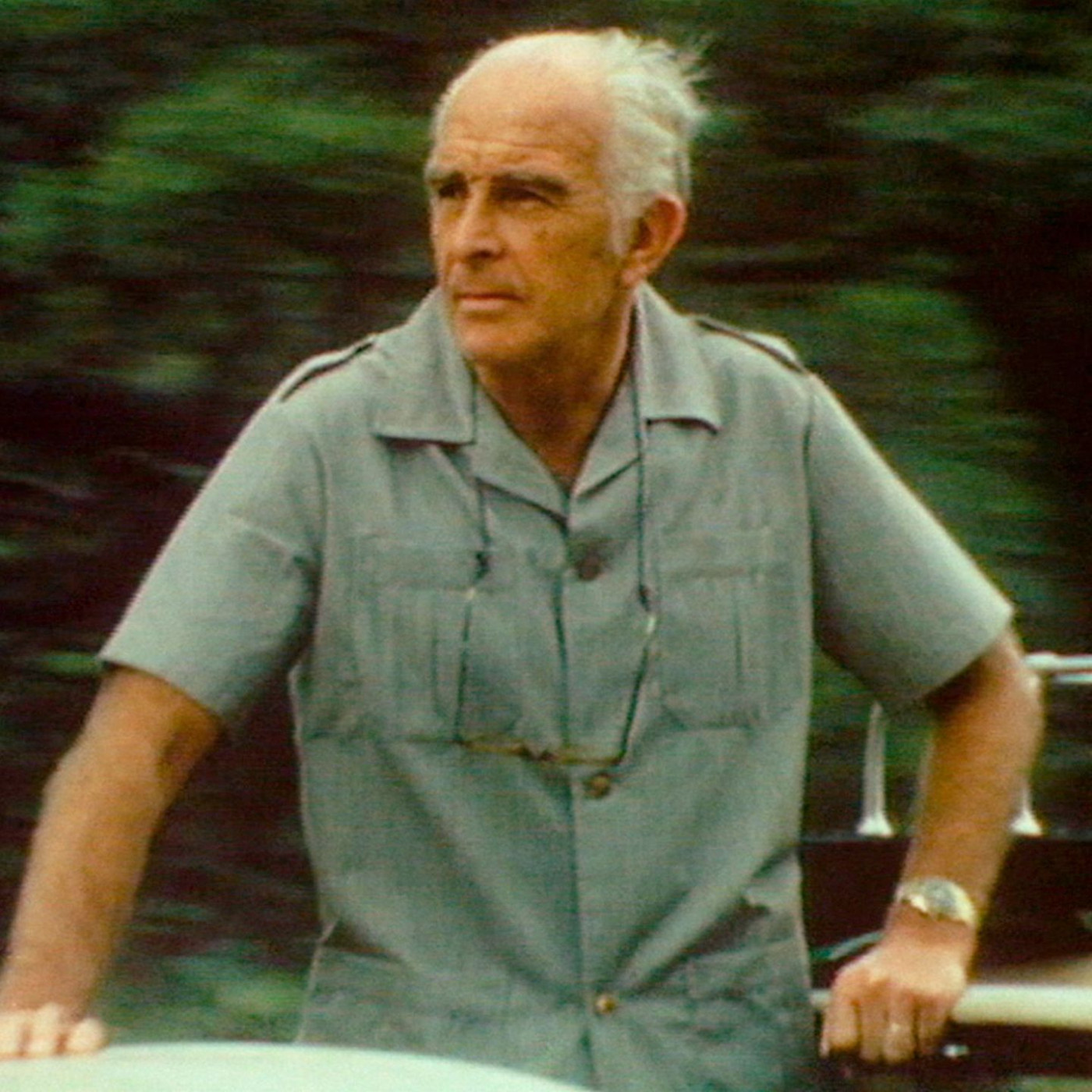

Wer dieser Tage im Kino „Amrum“ anschaut, den neusten Film von Fatih Akin, sieht am Ende einen alten Mann vor dem Sonnenuntergang auf der Nordseeinsel stehen. Es ist der Regisseur Hark Bohm, auf dessen Kindheitserinnerungen der Film beruht. Man hatte sich schon gefragt, warum Bohm den Film nicht selbst inszeniert hat. Man hatte sich gesorgt, als Bohm nicht zur Premiere von „Amrum“ im Mai in Cannes kam. Jetzt ist Hark Bohm, der Mann, dem es Hamburg zu guten Teilen verdankt, dass es auch eine Filmstadt ist, im Alter von 86 Jahren gestorben.

Als 1979 das „Filmfest Hamburg“ aus der Taufe gehoben wurde, war er einer der Initiatoren, und im selben Jahr Mitbegründer des „Hamburger Filmbüros“, aus dem sich die Filmförderung der Hansestadt entwickelte, die erste regionale Kinoförderung in der Bundesrepublik, noch vor den heute dominierenden Bayern und Berlinern und Nordrhein-Westfalen. 1992 gründete er den Studiengang Film an der Universität Hamburg und hatte danach lange eine Professur dort inne. Sein Meisterschüler war Fatih Akin.

Es schlugen stets mehrere Herzen in Hark Bohms Brust: das des Künstlers, das des Lehrers, das des Kulturnetzwerkers. Der Vater, ein überzeugter Nazi, der nach dem Krieg Karriere als Richter machte, drängte Bohm zur Juristerei. Der Sohn ging nach dem Ersten Juristischen Staatsexamen für sein Referendariat nach München. Dort geriet er, angestiftet von seinem Schauspieler-Bruder Marquard, bald auf Abwege, spintisierte in Kneipen mit Fassbinder, Herzog und Lemke und übernahm selbst kleine Rollen. 1971 wurde er – neben Lilienthal, Wenders, Geißendörfer und unter anderen – einer der Gesellschafter des „Filmverlags der Autoren“, der sich zum Ziel gesetzt hatte, den Jungfilmern eine wirtschaftliche Grundlage jenseits der Kommerzstrukturen zu verschaffen.

Und Regie führen wollte er, wie alle anderen aus dem „Filmverlag“ auch, dieser Keimzelle des Neuen Deutschen Films. Aus der Not geboren – an Geld war schwer zu kommen – erfand Bohm den „Familienfilm“, und zwar in dem Sinne, dass er seine Familie beim Drehen einsetzte. Bohm war kurz mit einer Lehrerin verheiratet (Angela Luther, die zur ersten Generation der RAF gehörte und seit 1972 verschollen ist); anschließend ehelichte er die aus der Mongolei stammende Natalia Bowakow, die mehrere seiner Filme produzierte.

Deren jüngerer Bruder Dschingis spielte Hauptrollen in vier der bekanntesten Filme Bohms: „Tschetan, der Indianerjunge“ (1973), „Nordsee ist Mordsee“ (1976), „Moritz, lieber Moritz“ (1978) und „Im Herzen des Hurrican“ (1980). Bohms Adoptivsohn Uwe hatte in den letzten drei Filmen wichtige Parts und war auch in späteren Produktionen des Vaters („Yasemin“, „Der Fall Bachmeier“) dabei, manchmal zusammen mit einem weiteren angenommenen Sohn Hark Bohms, mit David.

Bohm hatte zwar den „Filmverlag“ zusammen mit der Elite der Jungfilmer gegründet, geriet mit den Filmästheten jedoch bald in Konflikt. Er zielte immer auf das Herz des Publikums, nicht auf seinen Kopf. Er, der nie eine Filmhochschule besucht hatte und die Grundzüge des Filmemachens erst beim Dreh des Alpenwesterns „Tschetan“ von seinem Kameramann Michael Ballhaus beigebracht bekam, erzählte so direkt, wie er die Wirklichkeit sah, mit sozialem Realismus.

In „Nordsee“ versuchen zwei 14-Jährige einem Hamburger Arbeitervorort zu entfliehen, sie lügen, sie terrorisieren Mitschüler, und sie stechen sich vor laufender Kamera mit Nadel und Kugelschreiber echte Tätowierungen. Der Jugendschutz wollte den Film erst ab 16 freigeben und gestand ihm erst nach einer langen Pressekampagne ein „Frei ab 12“ zu. Die beiden stehlen auch ein Segelboot, dazu ertönt das Lied „Ich träume oft davon, ein Segelboot zu klaun und einfach abzuhaun“ von einem Nachwuchssänger namens Udo Lindenberg.

In „Moritz“ schildert Bohm die Pubertätsnöte eines 15-Jährigen. In „Herzen“ machen sich ein Waffennarr und ein Wilderer auf die Spuren eines Elchs, der sich in die norddeutsche Tiefebene verirrt hat. Nimmt man noch „Der kleine Staatsanwalt“ (über Wirtschaftsbetrug), „Herzlich willkommen“ (über Altnazis in Westdeutschland) und seinen größten Erfolg „Yasemin“ (eine Liebesgeschichte zwischen einer türkischen Immigrantentochter und einem biodeutschen Studenten) dazu, war Bohm vielleicht der Regisseur des sozialdemokratischen Zeitgeists der Siebziger- und Achtzigerjahre in der Bundesrepublik, mehr als die „linken“ Autorenfilmer wie Fassbinder oder Herzog.

„Yasemin“ war der Film, der dem jungen Fatih Akin den Floh ins Ohr setzte, Regisseur werden zu wollen. Als er das erste Mal beim „Aufbaustudium Film“ vorsprach, so geht die Legende, sei er hochkant aus dem Büro geworfen worden. Akin wurde schließlich doch angenommen und erwählte sich Bohm als Mentor, ein Verhältnis, das lange übers Studienende hinaus fortbestand. Bohm wurde der Co-Autor von Akins Filmen „Tschick“ und „Aus dem Nichts“, und als er seine Kindheitserinnerungen aus Krankheitsgründen nicht mehr selbst inszenieren konnte, sprang Akin als Regisseur von „Amrum“ ein, ein Freundschaftsdienst.

In Akins Serienmörderfilm „Der Goldene Handschuh“ trat Bohm wiederum als Witze reißender Saufbruder Doornkaat-Max auf, eine von rund hundert Nebenrollen, die Bohm in Filmen fremder Regisseure gespielt hat – allein für Fassbinder ein Dutzend Mal. Der Mann mit dem wettergegerbten Knautschgesicht wurde gern als Figur von Autorität besetzt, als Wachmann, als Psychologe, als Professor, Apotheker oder Bürgermeister. Und das, eine Autorität, war Hark Bohm auch in Wirklichkeit in seiner Heimatstadt: der Übervater des Hamburger Films.

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke