Nur neun Personen anwesend! Mit Bitterkeit habe Gustave Flaubert an das Begräbnis seines deutschen Schriftstellerkollegen Heinrich Heines auf dem Cimetière Montmartre am 20. Februar 1856 zurückgedacht: "O Publikum! O Bürger! O Lumpenpack!"

Kurz vor seinem eigenen Tod im September 2025 habe "unser lieber Georg Stefan Troller" noch an diese Episode aus der Literaturgeschichte erinnert, die er selbst in einem seiner Bücher dokumentiert hatte. Und in diesem letzten Gespräch schmunzelnd erwähnt, dass es Flaubert selbst nicht in den Kreis von Heines Trauergemeinde geschafft hatte.

Ungefähr so muss man sich die Anekdoten auf der Abschiedsfeier eines Großintellektuellen vorstellen.

Troller und sein neuer Nachbar Heine

Am Morgen des 11. Oktobers 2025 konnte man bereits mehr Menschen am Grab Heinrich Heines zählen, als zur Trauerfeier vor 169 Jahren. Unter seiner Büste aus weißem Marmor liegen kleine Briefe unter Steinchen, sowie eine Kinderzeichnung der Meerjungfrau "Loreley".

Und nur wenige Meter entfernt beweisen aus Deutschland und Wien angereiste Intellektuelle, Feuilletonisten und Kulturschaffende, dass sie inzwischen in der Lage sind, einer verstorbenen Größe aus ihren Reihen einen gebührenden Abschied zu bescheren. Georg Stefan Troller wird heute zu Grabe getragen.

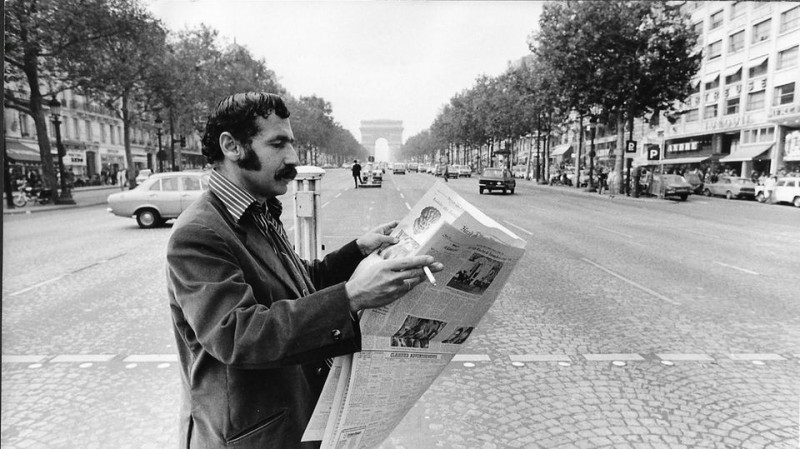

Es wirkt, als wäre dieser fabelhafte und bis ins hohe Alter fesche Mann aus der Mitte seines Lebens gerissen worden. Obgleich der Chronist, Filmemacher, Schriftsteller und Fernseh-Poet bereits 103 war, als er starb, stimmt dieser absurd klingende Eindruck auf besondere Weise.

Mit Hilfe seiner Vertrauten Anna Frandsen konnte er bis fast zuletzt täglich arbeiten, noch mit 100 Kolumnist der "Literarischen Welt" werden, Interviews geben und auch in seinem Sinne redigieren – darunter für den stern.

Erinnerungen an einen nahbaren Meister

"Er hatte mich gefragt, ob ich jemanden kenne, der seine Texte aus der Schreibmaschine in den Computer bringen könne", sagt Frandsen. Und sie habe sofort geantwortet: "Naja klar, mich!" Seitdem sei sie fast täglich stundenlang in seinem Appartement im 7. Arrondissement von Paris gesessen, und habe die Gedanken des uralten und dabei überhaupt nicht greisen Mannes ins Digitale überführt. "Punkt, Anführungszeichen unten!", macht sie Trollers unverkennbare, knarrende Stimme nach.

Es war eine seltsame und schließlich doch großartige Idee, vor Beginn der Trauerfeier die Aufnahme des Interviews mit dem stern aus dem April 2023 per Smartphonekopfhörer nachzulauschen, während man auf dem Friedhof herumspaziert, wo Troller unter anderen mit Heinrich Heine, dem Komponisten Hector Berlioz, Filmstar Jeanne Moreau, Modedesigner Pierre Cardin oder der Sängerin Dalida nun die Ewigkeit zubringen soll.

Neues Buch mit 101 Georg Stefan Troller: "Drei Mal stand ich an der Schwelle nach Auschwitz, und immer wieder bin ich durchgerutscht"

Wie klar seine Gedanken im 102 Lebensjahr doch waren, wie funkelnd sein Humor, wie Wienerisch sein Akzent? Im Interview spricht er noch einmal davon, wie er aus seiner Heimatstadt fliehen musste, in der man ihn 1938 als 16-Jährigen plötzlich umbringen wollte.

Und noch einmal hört man diese großen Sätze, die er einem zwischen Kaffee und Kuchen vorsetzte in seiner eigenen Stimme: "Wer als Wiener geboren wird, bleibt es sein Leben lang. Wiener zu sein bedeutet, an etwas zutiefst zu glauben und es gleichzeitig zu verhöhnen. Das ist die Essenz, die ich mir immer bewahrt habe. Ich habe Wien geliebt, aber man wollte uns glauben machen, wir seien die großen Hasser. Das Gegenteil war der Fall, wir waren die Liebenden. Wir liebten Wien, wir liebten Österreich, wir liebten die Pracht, die es uns hinterlassen hatte, wir liebten sogar das Bäuerliche und das Kleinbürgerliche an diesem Land. Kurz, wir liebten. Das war die Falle, aus der wir nicht herauskamen. Wir waren gefangen, denn die Liebe kennt kein Entkommen."

Troller, den hier alle französisch "Georges" oder englisch "George" oder irgendwas dazwischen nennen, sei der letzte Wiener Schriftsteller in der Tradition von Alfred Polgar oder Karl Kraus gewesen, sagt Gero von Boehm. "Die letzten Tage der Menschheit" von Kraus habe der 16-jährige Troller neben drei Hemden, einer zerknödelten Hose und einem alten Brot in seinem Köfferchen gehabt, das er auf der Flucht aus der Heimat bei sich gehabt habe. Gero von Boehm ist nicht nur selbst Film- und Fernsehmacher, sondern wohl jener Journalist, der Troller am häufigsten und längsten sprechen durfte, und somit zum Chronisten eines großen Chronisten geworden war.

Abschiedsfeier für die Geschichtsbücher

Nun hält er die erste große Trauerrede, spricht über Heines Begräbnis, den Ärger Flauberts, und zitiert Heine selbst: "Keine Messe wird man singen, Keinen Kadosch wird man sagen, Nichts gesagt und nichts gesungen, Wird an meinen Sterbetagen. Doch vielleicht an solchem Tage, Wenn das Wetter schön und milde, Geht spazieren auf Montmartre Mit Paulinen Frau Mathilde".

Diese Worte haben in diesem Moment etwas Magisches und Friedvolles, sie erzählen auf wunderbare Weise, vom Davor und dem Danach und der eigenen Ahnung davon, was einmal kommt.

Für den heutigen Tag stimmt eines jedoch nicht. Es wird gesungen und auch ein Kiddusch, das jüdische Trauerzeremoniell, wird gesprochen. Erst kommt der Literat Anatol Regnier, Enkelsohn von Frank Wedekind, spielt auf seiner Gitarre und singt Lieder von Bertold Brecht: "Und über uns im schönen Sommerhimmel, War eine Wolke, die ich lange sah, Sie war sehr weiß und ungeheuer oben, Und als ich aufsah, war sie nimmer da."

Aus einem Smartphone, an welches ein Mikrophon gehalten wird, tönt ein leicht umgetextetes Lied Marlene Dietrichs, das Hanna Schygulla von Berlin aus eingesungen hat: "Man lebt in einer großen Stadt und ist doch so allein. Der Mensch, nach dem man Sehnsucht hat, scheint nicht mehr da zu sein." Die Krähen des Cimetière finden das hörbar auch und stimmen krächzend ein, auch die berühmten streunenden Katzen der historischen Friedhofsanlage huschen auf geheimnisvolle Weise während des blechernen Gesangs zwischen Grabstelen herbei.

Schließlich kommen die muskulösen Sargträger herbei, die im Hintergrund gewartet hatten, und während Troller davongetragen wird, setzt sein enger Freund Peter Stephan Jungk eine schwarze Kippa auf und stimmt die hebräischen Sätze des Trauergebets an: "Je heih schlahmah rabbah min schmajah,ve chjim aleinu ve al kol jisroel v’imru: Amein!" Der alte Heine muss nicht immer Recht behalten.

- Georg Stefan Troller

- Paris

- Wien

- Tod

- Trauerfeier

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke