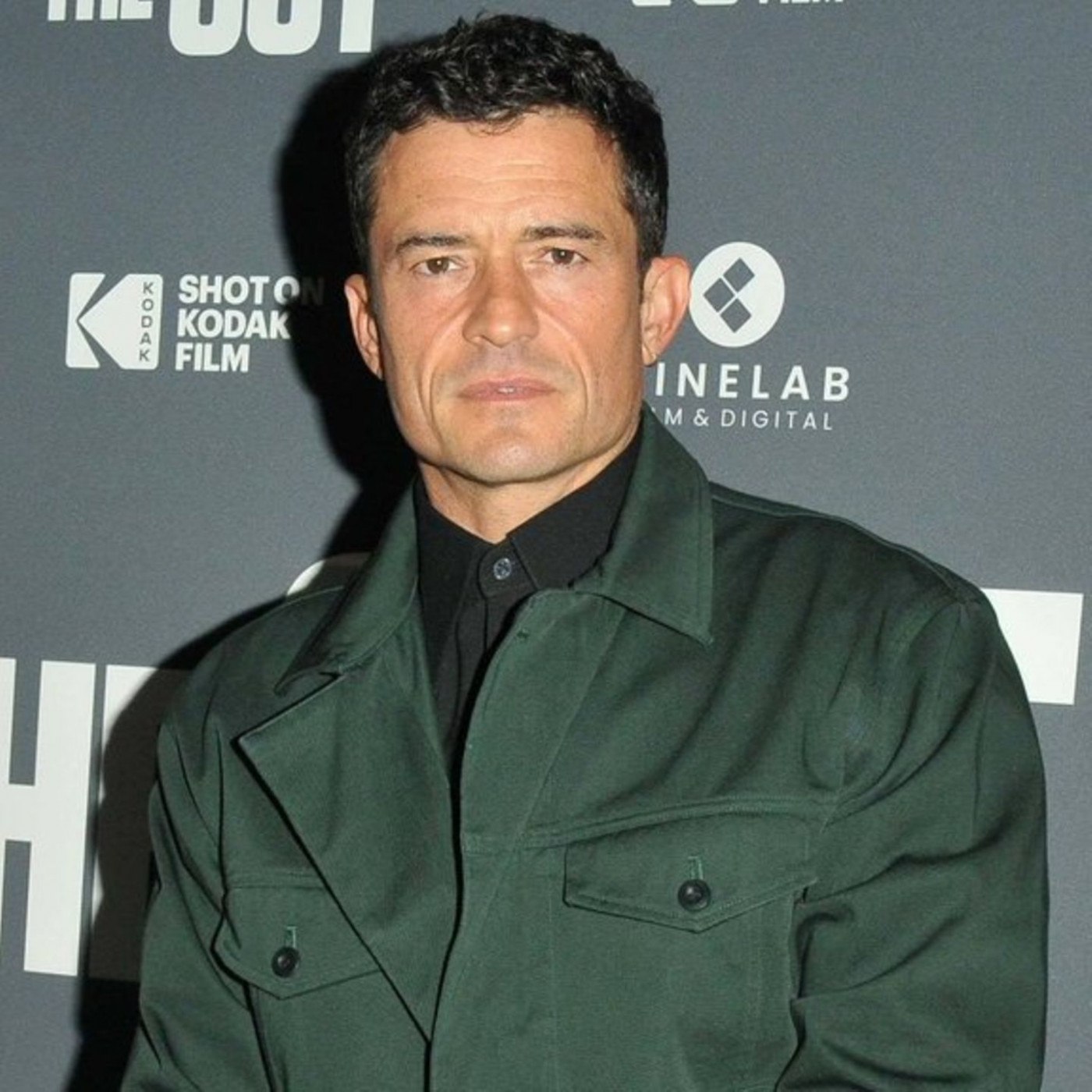

Kaum ein Werk ist so vielfältig wie das von Darren Aronofsky und bei kaum einem Filmemacher fallen die Urteile so unterschiedlich aus. Der New Yorker Regisseur hat den Goldenen Löwen in Venedig für den Thriller „The Wrestler“ gewonnen, eine Oscar-Nominierung für das Horror-Drama „Black Swan“ – und eine Goldene-Himbeer-Nominierung für den Mystery-Thriller „Mother!“.

Zuletzt erschien sein eher gemischt aufgenommenes Melodram „The Whale“. Jetzt wagt der 56-Jährige noch mal einen Genre-Kurswechsel und legt einen knallharten Actionkrimi vor. „Caught Stealing“ mit Austin Butler („Elvis“) und Zoë Kravitz („Spider-Man“) in den Hauptrollen überzeugt als wilde, einfallsreiche Verfolgungsjagd nach gestohlenem Geld im New York der 1990er-Jahre.

Aronofsky wuchs in einem jüdischen Elternhaus in Brooklyn auf. Er hat einen Sohn mit der Oscar-Preisträgerin Rachel Weisz. Beim Gespräch im Berliner Hotel Adlon Kempinski stellt Aronofsky immer wieder interessiert Rückfragen, so als wollte er lieber über jemand anderen reden als über sich selbst.

WELT: Fangen wir mit der Katze an. Sie fungiert im Film als Protagonist, als Kunstgriff und als McGuffin. Kennen Sie das „Save the Cat“-Prinzip?

Darren Aronofsky: Nein.

WELT: In seiner berühmten Drehbuchanleitung „Save the Cat“ empfiehlt Blake Snyder, dass der Held gleich zu Beginn eine Katze retten muss, damit die Zuschauer ihn mögen. In „Caught Stealing“ gehen Sie ja sogar so weit, die Bösewichte die Katze quälen zu lassen. Was haben Sie sich dabei gedacht?

Aronofsky: Das kommt alles aus Charlie Houstons Roman. Charlie hat auch das Drehbuch geschrieben. Die Katze war da schon immer eine Hauptfigur. Schwierig war es dann nur, das umzusetzen. Denn die Katze sollte auf einer tiefen Ebene mit Austins Charakter Hank verbunden sein. Es war also ein super schwieriges Casting. Die richtige Kreatur zu finden, die das umsetzen konnte, war der schwierigste Teil.

WELT: Wie viele Katzen haben Sie dafür getroffen?

Aronofsky: Wir haben den Casting-Prozess mit Fotos und Videos begonnen. Bevor ich die Katzen gesehen habe, habe ich ihre Trainer getroffen, um ihren Vibe zu erspüren. Denn ich wollte einen Trainer, dem die Sicherheit des Tieres wirklich wichtig ist und der sein Tier wirklich versteht. Als ich Melissa kennengelernt habe … Moment, eine Sekunde!

Darren Aronofsky wird von einem Anruf unterbrochen. Er spricht in den Hörer: „Mein Bruder, ich bin gerade in einem Interview. Ich rufe dich in 15 Minuten zurück. Bist du in der Stadt? Okay, dann verpassen wir uns vielleicht, aber wir sehen uns, wenn du landest, ruf mich an. Okay, tschüss, Bruder.“

Aronofsky: Sorry, mein Freund fliegt aus Dänemark hierher. Wo waren wir stehen geblieben?

WELT: Melissa.

Aronofsky: Ja, Melissa war zutiefst menschlich und so aufmerksam gegenüber Tonic – Tonic heißt der Schauspieler oder wie auch immer man es nennen mag. Dann traf ich Tonic und Tonic war allen Katzen, die ich kannte, um Längen überlegen. Ich nenne Tonic den Daniel Day-Lewis unter den Katzen. Die Katze konnte in den Raum kommen, sich auf eine Markierung setzen und dann überall hinschauen. So entstand schnell eine unglaubliche Art, ein Gespräch zwischen Austin und der Katze zu initiieren. Die Katze starrt zwar auf ein Ziel außerhalb des Bildes, aber es sieht so aus, als würde sie Austin ansehen. Durch den Schnitt entsteht so eine unglaubliche Beziehung und Verbindung – es ist einfach Kinomagie.

WELT: Bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes wird jährlich der Palm Dog Award an den besten Hundedarsteller verlieren. Von einem Preis für die beste Katze habe ich aber leider noch nicht gehört, und Sie?

Aronofsky: Es gibt einen Preis für den besten Hund?

WELT: Ja, 2023 hat ihn zum Beispiel der Hund aus „Anatomie eines Falls“ gewonnen.

Aronofsky: Das ist lustig, davon wusste ich gar nichts. Sind Sie ein Tierliebhaber?

WELT: Ja, schon.

Aronofsky: Welches Haustier haben Sie?

WELT: Leider keins. Und Sie?

Aronofsky: Ich habe eine Hündin. Ich liebe meine Hündin. Ich vermisse sie.

WELT: Dann sind Sie also eher ein Hundemensch?

Aronofsky: Definitiv. Ich hasse Katzen.

WELT: Oh, wirklich?

Aronofsky: Ja. Aber das ist toll, denn wenn man Katzen hasst, mögen sie einen. Tonic mochte mich und ich … ich habe Tonic toleriert.

WELT: „Caught Stealing“ ist nicht nur ein Katzenfilm, sondern auch ein fantastischer New-York-Film.

Aronofsky: Ja, ich wollte einen Liebesbrief an meine Stadt schreiben und alle Ecken und Winkel, die ich an der Stadt liebe, mit der Welt teilen.

WELT: Neben all den Außenansichten etwa von Coney Island, Chinatown und der New Yorker Skyline gibt es auch viele klaustrophobische Innenansichten von Wohnungen. Das kennt man auch aus anderen Ihrer Filme, etwa aus „The Whale“. Was fasziniert Sie am Interieur?

Aronofsky: Gute Frage. Ich bin in diesen Räumen aufgewachsen, habe meine Jugend dort verbracht. Ich weiß nicht, ob mich die Innenräume faszinieren – sie fühlen sich einfach echt an. Eine Kampfszene in einem Treppenhaus verbinde ich mit New York. Ich schätze, ich hänge an dieser Ästhetik.

WELT: In „Caught Stealing“ zeigen Sie sehr explizite Gewalt- und Folterszenen. Warum war Ihnen das wichtig?

Aronofsky: Die Geschichte hat es erfordert, dass die Welt außer Kontrolle gerät. Gewalt kommt in vielen Filmen vor, aber oft wird nicht wirklich ehrlich damit umgegangen. Oft ist es so, dass die Charaktere einfach wieder auf die Beine kommen. Ich glaube, dass ich da empfindlich bin. Wenn man Gewalt zeigt, muss man auch echte Konsequenzen zeigen. „Caught Stealing“ ist die Geschichte einer Figur, die immer wieder Fehler macht und der die Welt immer wieder auf die Füße fällt, aber die immer wieder aufsteht und sich zurückkämpft.

WELT: Ist das die Botschaft des Films – das Wiederaufstehen und Zurückkämpfen?

Aronofsky: Ich weiß nicht, ob der Film eine Botschaft hat. Hank ist definitiv ein Charakter mit Mut. Ich glaube, es gibt in gewisser Weise eine tiefere Botschaft über das Loswerden von Männlichkeit.

WELT: Der Held ist ein blonder junger weißer Mann, dem alle immer sagen, er sehe so unschuldig aus und könne keiner Fliege etwas zuleide tun. Die Bösewichte hingegen sind Russen, Juden und eine schwarze Frau.

Aronofsky: Und ein Puerto-Ricaner!

WELT: Stimmt. Denken Sie, es könnte Zuschauer geben, die das problematisch finden?

Aronofsky: So denke ich gar nicht. Wenn ich caste, denke ich gar nicht über Diversität nach. Ich bin New Yorker und wähle einfach die besten Leute für die Rollen aus. Was an New York so aufregend ist, ist, dass es mit Leuten aus der ganzen Welt gefüllt ist, die zusammenkommen und diese großartige Stadt ausmachen. Liev Schreiber hat letztens gesagt, dass das Klischee ist, dass jeder eine Großmutter von woanders her hat. Was ich an New York liebe, ist, dass jede Nachbarschaft ein anderes kulturelles Zentrum hat. Sie alle in der gleichen Geschichte zu haben, darin besteht die Schönheit New Yorks als Schmelztiegel.

WELT: Die Hauptfigur hat aber keine ausländischen Wurzeln, oder?

Aronofsky: Nein, er ist ein Kleinstadtjunge mit Großstadtproblemen. Austin Butler war einfach der richtige Schauspieler für die Rolle und wir haben den Cast um ihn herum gebaut. Leuten, die da jetzt Politik hineinlesen, muss ich sagen: Wir wollten keine bewusste Aussage treffen.

WELT: Aber perpetuiert die Erzählung von den geldgierigen Juden, die nur hinter dem Geld her sind, nicht antisemitische Klischees – mit denen man gerade in der heutigen Zeit vorsichtig umgehen sollte?

Aronofsky: Alle sind hinter dem Geld her! Die Polizistin will das Geld. Die Russen wollen das Geld. Der Puerto-Ricaner will das Geld. Alle wollen das Geld. Die Leute interpretieren da zu viel hinein. Wenn man dem Puerto-Ricaner eine Waffe gibt: kein Klischee. Wenn man den Russen eine Waffe gibt: kein Klischee. Wenn man einer schwarzen Frau eine Waffe gibt: kein Klischee. Aber wenn man Juden eine Waffe gibt, ist es ein Problem, weil es nicht realistisch ist. Aber das stimmt nicht. Jede einzelne Nachbarschaft in Brooklyn hat Leute mit ihren eigenen kriminellen Machenschaften und sie alle haben Waffen. Indem wir Dinge zeigen, die nicht normal sind, zeigen wir, dass wir alle gleich sind. Das ist die Wahrheit dieses Films. Jeder ist auf sein eigenes Wohl bedacht.

Aber schon komisch, dass man das so interpretiert. Jede Figur im Film sagt „Wo ist das Geld, Hank!“, aber weil es die Juden auch sagen, ist es plötzlich antisemitisch. Sie könnten auch sagen: Oh nein, da gibt es einen Gangster aus Puerto Rico, das ist schädlich für die Puerto-Ricaner. Aber die Wahrheit ist: Es gibt Puerto-Ricanische Gangster. Genauso wie es jüdische Gangster gibt. Ich denke, es wird Juden und Nichtjuden geben, die aus unterschiedlichsten Gründen ein Problem damit haben, und es wird Juden und Nichtjuden geben, die es lieben werden, aber ich kann die Leute nicht davon abhalten, ihre eigenen Probleme mitzubringen.

WELT: Hatten Sie den Roman schon gelesen, bevor Sie wussten, dass Sie ihn verfilmen würden?

Aronofsky: Ich habe den Roman vor 18 Jahren gelesen. Aber damals bekam ich die Rechte nicht. Charlie hat andere Wege ausprobiert. Aber dann hat er mich vor drei Jahren kontaktiert und wir begannen, zusammen daran zu arbeiten.

WELT: Warum wollte er Ihnen die Rechte anfangs nicht geben?

Aronofsky: Er hat da irgendeine gute Geschichte.

WELT: Vor zehn Jahren waren Sie schon mal in Berlin – als Jury-Präsident der Berlinale. Wie ist Ihr Verhältnis zur deutschen Hauptstadt?

Aronofsky: Ich liebe Berlin. Vor zwei Jahren war ich mit meinem Sohn wieder hier. Wir waren im Berghain und hatten eine großartige Zeit. Wir haben zwei Tage durchgetanzt.

Der Film „Caught Stealing“ läuft seit dem 28. August im Kino.

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke