Ein brütend heißer Sommertag in Los Angeles. In einem Wagen schwitzt ein Mann in Hemd und Krawatte, mit unvorteilhaftem Bürstenschnitt, eingeklemmt im Berufsverkehr, von Werbetafeln höhnisch belächelt. Die Klimaanlage streikt, der Tachozeiger zittert, ein Insekt schlägt gegen die Scheibe. Unvermittelt öffnet der Mann die Tür, steigt aus und geht zu Fuß die Böschung hinauf. Mit seinem Auto lässt er auch die Fassade unauffälliger Wohlanständigkeit zurück.

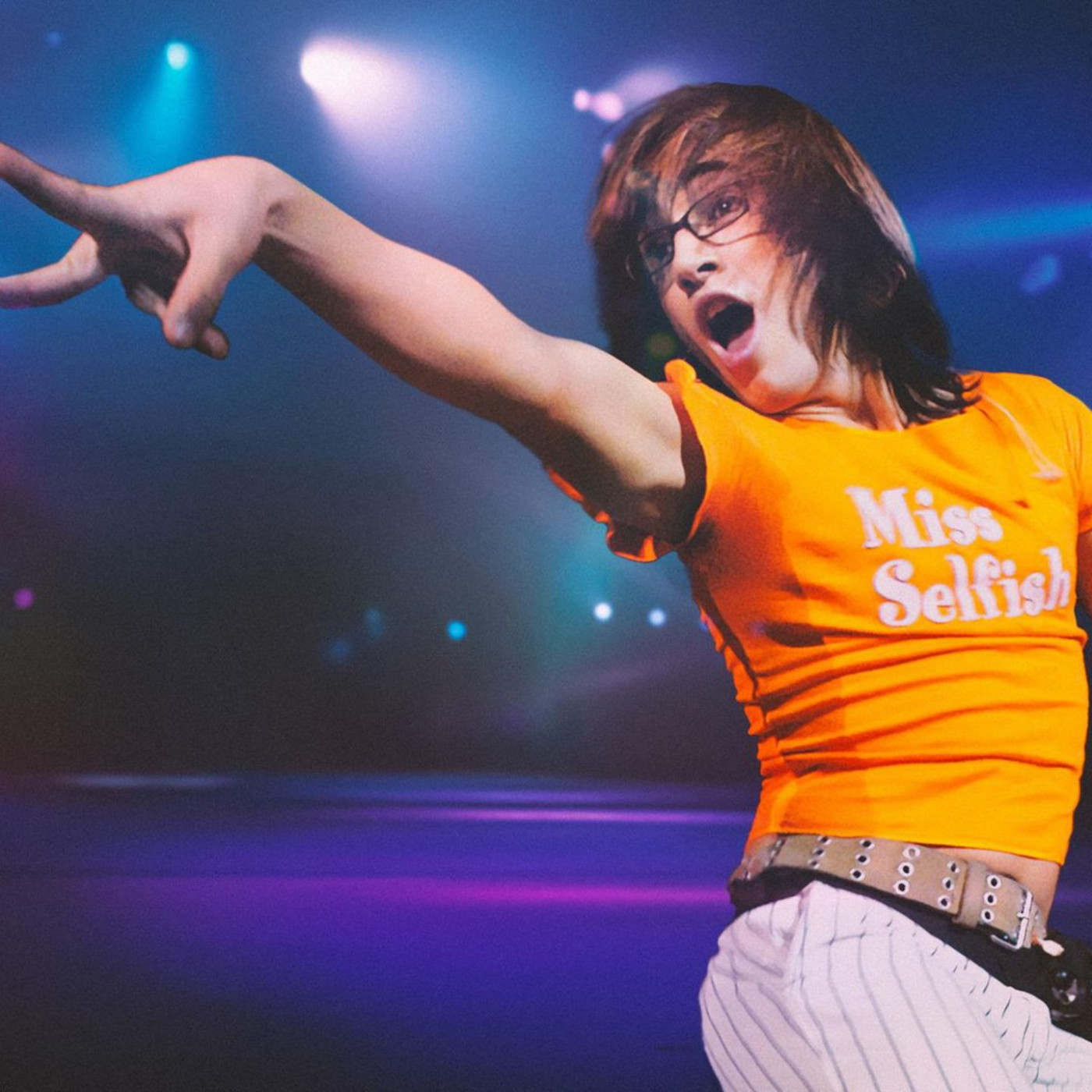

„Falling Down“, mit Michael Douglas in einer seiner größten Rollen, handelt von einem, der sich nichts mehr sagen lässt. Der sich abmeldet aus der Kultur des Verständnisses, der Vermittlung, der Rücksicht. Er betritt ein Burger-Restaurant und verlangt ein Frühstück – zehn Minuten zu spät. „Regeln sind Regeln“, sagt die Angestellte. Foster zieht eine Waffe – und bekommt, was er will.

Der Film erzählt eine untypische Rachegeschichte. Keine Frau wird vergewaltigt, kein Kind entführt, kein Mafiaboss begeht ein unverzeihliches Sakrileg. Aber irgendetwas in diesem Allerweltstypen William Foster ist verletzt – nicht punktuell, sondern flächendeckend. Kleine Demütigungen, bürokratische Absagen, aalglatte Höflichkeiten haben sich im Laufe eines Lebens unterschwellig angesammelt. Jetzt ist das Fass voll, und es läuft über.

Über die Figur wurde viel diskutiert – als Symbol eines weißen Mannes, der seine Privilegien schwinden sieht, als Prototyp des späteren Trump-Wählers. Doch allein mit politischer Lesart ist dieser Foster nicht zu fassen. Bei „Falling Down“ handelt es sich um die subtile Zuspitzung von robusten Genreklassikern wie „Ein Mann sieht rot“ (1974) mit Charles Bronson oder „Dirty Harry“ (1971) mit Clint Eastwood. Bronson rächte noch etwas Konkretes, den tödlichen Überfall auf seine Familie, während die Opfer seiner Rache schon allgemeine waren, Verbrecher, nach denen er auf nächtlichen Streifzügen Ausschau hielt wie ein aus den Comicseiten in die Wirklichkeit gestiegener Batman.

Und Eastwoods „Dirty Harry“ Callahan arbeitet zwar für die Polizei, verachtet aber deren Methoden. Den „Punks“ auf der Straße kommt man nicht mit den schönen Reden von Hauptkommissaren und Staatsanwälten bei. Ein Gesetzestext ist gut, ein Colt, Kaliber 44, ist besser. So schrammt Callahan den schmalen Grat zwischen Gut und Böse entlang. Beziehungsweise stellt unausgesprochen, nur mit verächtlich verzogenem Mundwinkel und hochgestellter Braue, die unangenehme Frage: Kann man überhaupt effektiv gut sein, wenn man nicht zugleich böse ist? Wenn man den Zweck – die Genugtuung für erlittenes Unrecht – die Mittel heiligen lässt?

Rache ist ein unerschöpfliches Faszinosum, das wussten schon die Autoren antiker Mythen und Dramen. Von Medea über die Orestie bis zum Trojanischen Krieg – auffällig oft ist der Wunsch nach Vergeltung Motor der Handlung. Die Rache verfügte damals sogar über eine eigene Gottheit, die Nemesis – übrigens auf Schritt und Tritt begleitet von Aidos, Göttin der Scham.

An der Schwelle zur Moderne ersann Shakespeare Hamlet, den zaudernden Rächer, der seitenlang über die Zulässigkeit des Mordes als Instrument moralischer Balance monologisiert – bis er sich endlich – natürlich tragisch – dazu entschließt. Das war ein Geniestreich, weil es dem Dichter gelang, ein tabuisiertes Politikum in eine Figur zu bannen.

„Wie du mir, so ich dir“ – es ist ein urmenschlicher Reflex, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Die von Jesus in der Bergpredigt verkündete Idee, dem Schläger die andere Wange hinzuhalten, ruft bei vielen Menschen instinktiv heftigen Widerwillen hervor. Unrecht muss mit gleicher Münze heimgezahlt werden, so schreit es eine wilde Natur in uns – insbesondere zu erleben in Fällen, die selbst von archaischer Grausamkeit geprägt sind wie etwa Kindsmord. Die (europäische) Zivilisation übt sich als zähmender Dompteur, die Bestie bändigend. Wir nennen es moderne Gerichtsbarkeit.

In Amerika ist der Rachegedanke noch in die Verfassung eingeschrieben, mit den Ausrufezeichen Giftspritze und elektrischer Stuhl. Hierzulande setzt das Recht stattdessen auf Resozialisierung. Ins Gefängnis geht ein Täter nicht, weil er bestraft werden soll, sondern um die Gesellschaft vor ihm zu schützen. Das gilt seit 1949. Im Jahr 2018 schaffte als letzte Landesregierung Hessen die Todesstrafe ab, die noch in der Verfassung stand (aber nicht mehr galt, weil Bundesrecht Landesrecht bricht). In Wiesbaden sollen noch Guillotinen auf dem Dachboden der Staatskanzlei gestanden haben.

Die Moderne mag den Rachereflex unterdrücken. In ihren Imaginationsräumen, deren wirkmächtigster immer noch das Kino ist, bricht er sich umso ungebremster Bahn. „Der Graf von Monte Christo“ von Dumas, „Der Marshal“ mit John Wayne, „Spiel mir das Lied vom Tod“ mit Henry Fondas grausam blauen Augen, „The Revenant“ mit einem von Wut verzehrten Leonardo DiCaprio, Virginie Despentes’ Vergewaltigungsthriller „Baise-moi“, Tarantinos „Kill Bill“, Park Chan-wooks „Oldboy“, die „Taken“-Reihe mit dem Rache-Spezialisten Liam Neeson, das perfide Gaslighting von „Gone Girl“, das schonungslose Rachemärchen „The Nightingale“, „John Wick“ mit einem untröstlichen Keanu Reeves – die eindrucksvolle Liste ließe sich endlos fortsetzen. Sie zeigt nebenbei, dass die Rächer keineswegs immer Männer sind. Seit Medea rächen Frauen genauso unerbittlich.

Das Genre gibt sich mal hemdsärmeliger – wie in „Taken“, wo sich Liam Neeson, der wenig Zeit hat, seine entführte Tochter zu finden, schon mal jemandes Gemächt mit der Steckdose verbindet –, mal intelligenter – wie in „Gone Girl“, in dem vom vermeintlichen Opfer ein Racheplot nur vorgetäuscht wird. Dabei kann der Rachefilm nie verhehlen, dass es sich um eine Art Porno handelt, der nicht aus Sex besteht, sondern aus Gewalt. Er strebt zu einem anderen finalen Schuss, der Sühne, in Gestalt eines Hiebs mit dem Samuraischwert oder manchmal, am perfidesten, allein einer Wahrheit, die vernichtet, wie in „Oldboy“, dessen furchtbarer Clou hier nicht verraten werden soll.

Ähnlich wie im Porno ist der Weg zwar nicht das Ziel, aber auch schon ziemlich gut. Den Zuschauer erfüllt eine seltsame Vorfreude. Biochemisch scheint sie den ganzen Körper zu erfassen. Gebannt verfolgen wir, wie der Rächer seinem Ziel näher kommt, und allmählich breitet sich ein Behagen in uns aus, das den Moment tiefer Befriedigung herbeisehnt, wenn das prekäre Gleichgewicht der Gerechtigkeit wiederhergestellt sein wird.

Dieses Ideal wird freilich selten erreicht. Die Rache korrumpiert den Rächer wie den armen Schlucker das Geld, jedenfalls in den weiseren Geschichten. Im Augenblick seines Triumphs sieht er sich um sich selbst betrogen. Batman hat das verstanden und sich damit arrangiert. Der joviale Milliardär Bruce Wayne, einst eine Realität, ist zur bloßen Maske degradiert. Die einsam-neurotische Fledermaus in ihrer düsteren Hightech-Höhle mit dem Butler Alfred als einzigem (distanzierten) Freund ist längst seine wahre Identität. Das ist der Preis dafür, die böse Fratze des Guten zu sein, der Harry Callahan von Gotham City.

Ungeschoren kommen nur die edlen Wilden davon. Als Projektionsfiguren der von urbaner Ambivalenz Zerknirschten dürfen sie ihr reines Gewissen behalten. Wieder Charles Bronson in „Chatos Land“ (1972): Er mimt einen Indianer, dem Weiße übel mitgespielt haben – „Ein Mann sieht rot“ im Wilden Westen. Einen nach dem anderen lockt er in üble Fallen, entzündet Feuer zwischen ihren Beinen, lässt sie von Schlangen beißen. Ein Fall der genretypischen Überkompensation, die sich meist doch nicht mit dem Auge-um-Auge zufriedengibt, sondern für jedes ausgestochene Auge zehn neue Augen aussticht. Rache ist umso süßer, je maßloser sie ist. Man denke an die Heerscharen von gesichtslosen Kämpfern, den „Crazy 88“, die Uma Thurman in „Kill Bill“ in einem japanischen Restaurant verhackstückt. Oder das pausenlose Gun-Fu – Martial Arts mit Pistolen – von „John Wick“ mit dem melancholischen Rächer Keanu Reeves. Das ist Rache als Splatter-Oper und ballistisches Ballett.

Nichts verherrlicht Gewalt gesellschaftskonformer als Rache. In „Inglourious Basterds“, ebenfalls von Tarantino, darf Brad Pitt sich ungestraft minutenlang über adäquate Arten auslassen, einen Nazi zu Tode zu bringen. Wir fiebern sogar mit, der Nazi hat es schließlich verdient. Der Erfolg von Rachefilmen bemisst sich nicht zuletzt daran, wie sehr es ihnen gelingt, das Publikum in einen Blutrausch zu versetzen.

„Bin ich der Böse?“

Es dauert lange, bis in „Falling Down“ auf Menschen geschossen wird. Und William Foster ist so offenkundig psychopathisch, dass die genreübliche Identifikation mit ihm schwerfällt (was Michael Douglas durch seinen Charme beinahe wettmacht). Zugleich ist er der niedrigschwelligste Rachefilm, weil ein jeder die Erniedrigungen nachvollziehen kann, den Stress an der Supermarktkasse, den Irrsinn der Callcenter, die Zumutung einer überfüllten U-Bahn.

Foster, dieser Alltagstyp mit dem Bürstenhaarschnitt, rebelliert gegen die Unbilden der Zivilisation mit dem erprobtesten Mittel der Barbarei. Er nimmt Rache für uns alle, ein Gegen-Jesus, der statt Barmherzigkeit Verachtung predigt. Einmal muss Schluss sein mit dem ewigen Verständnis und Bedauern. Rache verspricht dem unbehausten Menschen der Moderne Obdach. Sie allein stiftet Sinn in einer abgeschmackten, verlogenen Welt aus perversen Regeln und einträglicher Liebedienerei. In einer Atmosphäre allgemeiner Gottlosigkeit erhöht sich der Rächer selbst zum Gott. Diese Pointe hat Kant nicht vorausgesehen: Rache als alternativer Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit.

Der reinste Antipode dieser Art Rache findet sich nicht im Film, sondern in der Literatur: Kafka. Seine Figuren hätten allen Grund, sich zu rächen. Er wirft sie in Situationen, die es geradezu verlangen, mit willkürlichen Verhaftungen und einer so unerbittlichen wie unerreichbaren Bürokratie. Doch Widerstand ist zwecklos. Diese Einsicht verkehrt Kafka in eine Art bitter-ironische Anti-Rache, die totale Unterwerfung, das Verschwinden des Individuums.

Es ist wahrscheinlich längst klar geworden: Rache strebt nicht zum Chaos. Vielmehr will sie anstelle der Dysfunktionalität des dekadenten und kriminellen Status quo eine ältere, bessere Ordnung. Die Stoßrichtung ihrer Kritik kommt dabei aus dem Dunkel der Vorgeschichte. In letzter Instanz ist es ein Atavismus des Rechtsempfindens, der sich in den meisten Menschen leicht aktivieren lässt. Er liegt verborgen unter der Oberfläche der Zivilisation wie ein nervöser Muskel unter dem glattgebügelten Hemd der Vernunft.

Am Ende von „Falling Down“ steht Foster auf einem Pier, die Waffe in der Hand, das Meer hinter sich, vor ihm ein Polizist, der nicht schießt, sondern redet. Es wirkt wie ein letztes Angebot, endlich zur Vernunft zu kommen. Foster hingegen weiß längst, dass es dafür zu spät ist. Er fragt ungläubig: „Bin ich der Böse?“ Und alles, was von ihm noch übrig ist – Wut, Kränkung, Geltungsdrang –, kondensiert in diesem Satz. Es ist eine ehrliche Frage, erstaunt über sich selbst. Der Rachefeldzug hat nirgendwohin geführt. So enden die meisten dieser Filme. Und erinnern auch darin an den Porno. Nach dem Höhepunkt kommt die Leere.

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke